INTERPRETACIÓN ORALITARIA DE BOLÍVAR

In memoriam del policía pensionado JOSÉ GREGORIO AYALA TORRES, mi primo hermano asesinado en Plato Magdalena el 9 de noviembre de 2023 por sicarios a sueldo encubridores de los autores intelectuales que la Fiscalía está obligada a identificar para que este crimen no quede impune, han transcurrido cuatro meses y no ha habido ningún avance en la investigación. Por eso, sus familiares clamamos hoy: ¡justicia, justicia, justicia!

Por ser oriundo de este departamento de los 32 que tiene Colombia, hablaré enseguida de él apoyándome en la Aventura de la oralitura, el segundo libro de mi Triple aventura académica publicado en 2022 por autoreseditores.com –536 págs.–. Bolívar es un territorio diverso biológica y culturalmente, con una amplia gama de climas y de riqueza hídrica. A pesar de estas riquezas, han existido y continúan existiendo profundas desigualdades que se han construido a través de una larga historia “marcada por procesos de despojo, racismo, violencia, y discriminación. Y es que las desigualdades vienen en muchos sentidos de ahí. De darle a lo diferente diferentes valores y diferentes derechos. De otorgarle jerarquías a la diferencia: hombre por encima de mujer, blanco por encima de negro, rico por encima de pobre. Procesos que explican por qué, como departamento y como nación, hemos invisibilizado y marginalizado por mucho tiempo nuestras herencias, realidades y saberes indígenas” (Colectivo Re-Imaginemos, 2024), negros y campesinos, mientras que reivindicamos la herencia colonial europea. Este texto intenta visibilizar y reivindicar nuestros saberes y mitos.

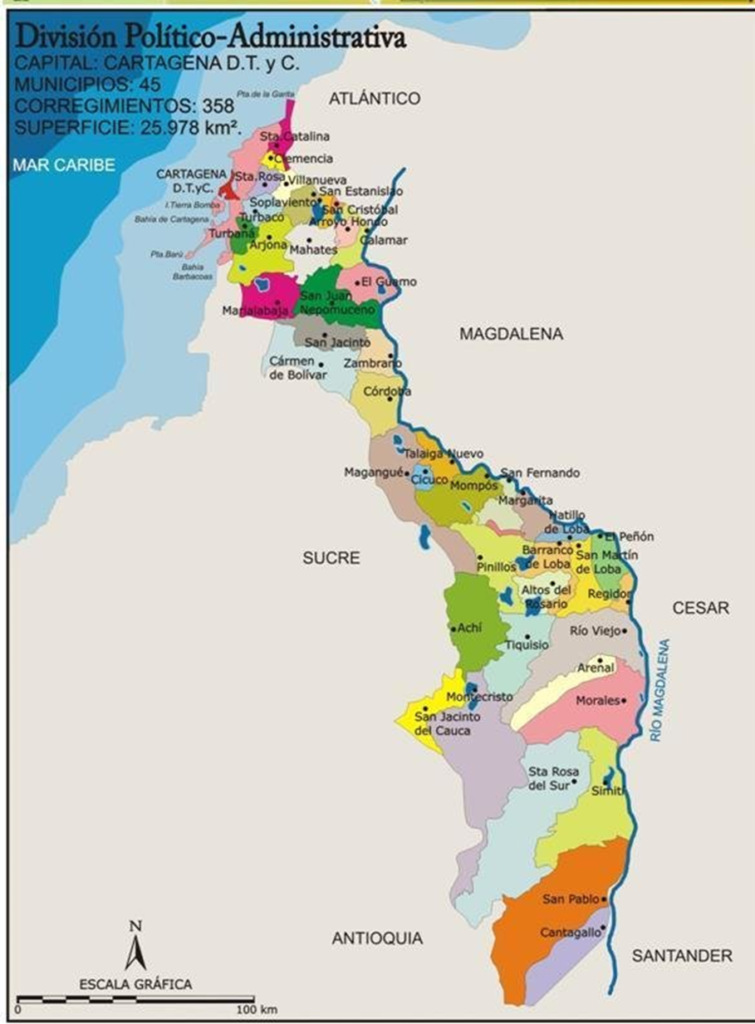

El territorio bolivarense queda en la región Caribe al norte de Colombia y tiene 25.978 kilómetros cuadrados, donde viven aproximadamente 1.500.000 de habitantes –ver mapa 1–. Según el Diccionario Enciclopédico Ilustrado (1994), dicho departamento “Limita al N con el mar Caribe y el depart. del Atlántico, Al E con los del Magdalena, del Cesar y de Santander, al S y SO con el de Antioquia, y al O con los de Córdoba y Sucre. El sector septentrional participa del paisaje deltaico del Magdalena. Más al S se encuentran los montes de María, alturas inferiores a los 800 m (es la región de las sabanas). La parte central pertenece a la depresión Momposina, área de ciénagas y caños afectada por las inundaciones del Magdalena, el Cauca y el San Jorge. El S del depart. está accidentado por las estribaciones andinas (serranía de San Lucas), cubiertas de una espesa selva.” (pp., 308-309)

Aprovechando que los habitantes de San Jacinto Bolívar tomaron la madeja musical y tejieron con hilos de gaita La hamaca grande, más grande que el cerro e´Maco de los montes de María; ahora, con collares de cumbia y sombreros vueltiaos, vamos a meternos en esa dormilona colosal para mecernos y disfrutar descifrando el secreto de la magia y del saber bolivarense garantizado por río, mar, sabana y gaita: pivotes esenciales del departamento que nos permiten adentrarnos en Tacamocho, Cartagena, María La Baja, Palenque, Mompox, San Martín de Loba, Magangué –ver mapa 2–, y en algunos de sus personajes.

TACAMOCHO

Tuve la suerte de nacer en las faldas de los Montes de María, en el corregimiento de Tacamocho fundado por el cacique Tacamura que era mocho de una oreja, municipio de Córdoba (tierra del cacique Tetón), a orillas del río Magdalena, entre mujeres, tambores, tabacos, peces, frutas, pollos, gallos y gallinas; árboles, periódicos, revoluciones, frentes nacionales y familiares; caballos, caimanes, mar-ranas, mulas, muñecas, yeguas, toros, vacas, burros y burras. Mi terruño, con sus calles unánimemente inolvidables porque todas concluyen en el monte o el río, era un pequeño pueblo bueno para vivir, donde se conocía todo el mundo y no había casi violencia –hoy se muere fácilmente, en el momento menos pensado y muchas veces sin saber en manos de quién, como le ocurrió en las cercanas tierras plateñas al agente retirado asesinado que le dedico estas páginas–. Aquí, en las entrañas populares tacamocheras, Humberto González Fernández, mi abuelo, ayudó a llenar mi niñez con la fascinación de la oralitura, en medio de pescadores y agricultores.

En efecto, nazco lleno de oralitura (lingüística condensación híbrida de oralidad y literatura que encierra expresiones estéticas orales de las comunidades negras y nativas que durante siglos han transmitido sus cantos, mitos, leyendas, cuentos y poemas), pero sobre todo lleno de la profunda e inmensa agua magdalenense, que empieza –quién lo creyera– tímidamente como un hilo acuoso en el Páramo de las Papas su recorrido con el nombre indígena de El Huacahayo (río de las tumbas), según los Panches que vivían en esa región; ahí, Quinchana, Villa Fátima y la Palma de Obando son tres privilegiadas parteras humildes del río de nuestra vida. Esa agua que mezcla el motivo p(ere)nne de los atar-de-ceres con la vida diaria, con la pesca de los Hombres-Cangrejos, con los productos agrícolas de los Hombres-Tierras. Esa agua en donde los árboles toman la forma de la brisa y sus copas danzan sopladas por fuertes vientos que anuncian tem-pes(t)ades, truenos, relámpagos y ternuras.

Sí, nazco lleno de ese Río-Carta, mensajero acuoso y sibilino, portador de rumores, de aleteos, de los chapuceos del canalete que lo hiere y le arranca re-molinos no previstos. Lleno de ese Río-Dios que todo lo sabe, todo lo ha visto, al que nada lo sorprende, magna bañera verde, pila bautismal de la nacionalidad, por donde todo subió y ahora todo baja vuelto mierda: “un testimonio del modo como vamos convirtiendo el paraíso en una sentina”. Río terrenal, “deforestado y envenenado por el mercurio de los buscadores de oro, por los agroquímicos que arrastran las lluvias desde las montañas y por los desechos industriales y orgánicos de todas las ciudades, un río donde míseros pescadores y viajeros pobres se amontonan en chalupas deleznables en las que no ha invertido un solo peso la administración central del país” (Ospina, 2013: 29). Sea como sea, somos una gota esencial de la civilización del agua.

Mi viejo Humberto, biblioteca oral ambulante fallecida a los 90 años, me contó un sinnúmero de veces que la mitad del poblado de Tacamocho se lo llevó el río porque un cura lo maldijo. Maldición que se origina cuando el sacerdote desesperado no soportaba que los pelaos le gritaran desde cualquier rincón de la población: “¡Burrero, cura burrero! Al parecer lo habían cogido “comiendo burra”. Pero no se conformó con la imprecación; cuando partió de Tacamocho agobiado, dijo a los muchachos: “Sus madres son unas santas, pero ustedes son unos malparidos”. En los últimos años, esa maldición ha sido actualizada por el abandono gubernamental y la furia del río que han producido la desaparición casi total de mi amado terruño que está siendo traslado a partes cercanas más altas.

No puedo evitar acordarme ahora de El hombre y la burra (1990), libro atrevido e irreverente escrito por Marcos Rincón Zurek y Jorge Pérez Cana, y Te quiero burrita de Raúl Gómez Jattin, loco poeta maldito nacido y muerto en Cartagena; este poema que da origen a “la zoofilia poética folclórica criolla”, de seguro no fue conocido por el sacerdote burrero mencionado, dice: “Porque no hablas / ni te quejas / ni pides plata /ni lloras / ni me quitas un lugar en la hamaca / ni te enterneces / ni suspira cuando me vengo / ni te frunces / ni me agarras / Te quiero / ahí sola / como yo / sin pretender estar conmigo / compartiendo tu crica con mis amigos / sin hacerme quedar mal con ellos y sin pedirme un beso.” (Guinard, Jotamario y Chaves, 1990: 102)

SAN MARTÍN DE LOBA

La gente de San Martín de Loba, pueblo del sur oriente del departamento, próximo a la serranía de San Lucas e integrante de la cuenca de la región Momposina y de la margen sur del Brazo de Loba del río Magdalena, comentan que cerca de este antiguo escondite de negros y criollos perseguidos por el yugo español, hay un caimán gigante que vive en el fondo del río en un palacio de oro y que a veces sale a asustar a los pescadores, sin escasear la ocasión en que se le va la mano y se los lleva al fondo del agua; pero también tiene detalles amables cuando el Magdalena se crece, porque, sin que nadie se dé cuenta, sale a la superficie y sirve de puente en los pasos peligrosos. Sí, el cocodrilo es un personaje en la vida del río de nuestra vida. Permanece, aunque extinguido, no solamente en el agua que moja las orillas de los sitios de Bolívar, sino en el pensamiento filosófico de sus habitantes.

CARTAGENA DE IINDIAS

En agosto de 1991 pasé hasta el amanecer tomando ron tres esquinas, en la orilla del mar de la capital de Bolívar, con el poeta negro Jorge Artel. Fue un amanecer tardío y lento, como los de agosto en el Caribe cartagenero. Me gusta el mar –me dijo– porque tiene las olas volubles como hembras, y porque no es de nadie. El firmamento se ve en noche de luna llena, desde el río, el mar y las sabanas de Bolívar como un sombrero vueltiao. Según el investigador cordobés Benjamín Puche Villadiego, este símbolo nacional es: “Un manantial de luceros, /de infinito logaritmo/como es infinito el cielo.” Además, el sombreo vueltiao es una abstracción matemática, lazo del diseño geométrico continental aborigen.

Lo que más me ha fascinado siempre de Cartagena de Indias –afirmó Gabriel García Márquez (1996: 327)– es “el raro destino de sus casas y de sus cosas. Todas parecen tener vida propia, tanto más cuanto más muertas parecen, y van cambiando de forma y de utilidad en el tiempo, mudándose de sitio y de oficio mientras dueños pasan de largo por la vida sin demasiado ruido.” Nadie se ha sorprendido nunca, continua nuestro premio Nobel, de que la casa más bella de la cuidad haya sido el tremendo palacio de torturas de la Inquisición, que las cárceles tenebrosas de la Colonia estén ahora convertidas en alegres bazares de artesanías, y que haya un restaurante de pescado en la que fuera la mansión de lujo del Marqués de Valdehoyos. (Ibíd., p. 328)

LA PALENQUERA Y EL PECHICHE DE SAN BASILIO

Pocas cosas tienen tanta belleza plástica como una negra palenquera vendiendo frutas frescas en las playas cartagenera, y si es bailando o parrandeando al son del tambor: ¡hágame el favor! Además del actual uso de este instrumento musical en el jolgorio, en el pasado, “les permitió a los tatarabuelos transmitir códigos cifrados para burlar los controles del amo. Aún hoy el tambor es tótem en San Basilio Palenque”, pueblo ubicado a 60 kilómetros de Cartagena y “fundado en el siglo XVII por un grupo de negros cimarrones al mando de Benkos Biohó”, para ocultarse en empalizadas (palenques) y evitar ser capturado por sus amos de quienes habían escapado. “Acaso por el aislamiento en que han vivido desde sus orígenes, conservan las tradiciones culturales de sus ancestros africanos. También mantienen intactas sus características raciales de origen: el cien por ciento de sus tres mil quinientos habitantes son negros genuinos”, de los cuales la mayoría se expresa en español, pero la minoría habla bantú, lengua africana. La música de estos africanos puros es de extracción esencialmente religiosa; en ocasiones, cuando retumba el tambor, “la gente calla, como si tratara de descubrir en sus redobles algunas claves secretas sobre la vida y la muerte.” (Salcedo, 2013: 346-347)

Desde la antigüedad, velan a sus muertos en torno a ese gigantesco tambor de la muerte que ellos llaman El Pechiche —un instrumento de aproximadamente metro y medio de largo—, alrededor del cual congregan hombres y mujeres que gritan durante nueve noches todas las cosas buenas y malas que hicieron en vida: desde el aporte con que contribuyeron para la construcción de la escuela, hasta el buey que se robaron o la deuda que dejan sin pagar. A propósito de funeral, éste se convierte en “una posibilidad de protagonismo. En algunos pueblos pobres del Caribe colombiano la muerte es una oportunidad de esparcimiento. La gente acude a los velorios no solo para solidarizarse con los deudos, sino también para combatir la rutina diaria, para tener algo que hacer. Como no hay salas de cine que muestren muertos de mentira, toca distraerse con los muertos de verdad.” (Ibíd.,: 221)

No es de extrañarnos que bailarinas y percusionista de San Basilio de Palenque hayan viajado a lugares lejanos. Ellos “han acompañados a músicos tan importantes como Totó la Momposina y Mongo Santamaría. Los grupos folclóricos Sexteto Tabalá, Semilleros de Batata y Alegres Ambulancias han sido aclamados en los mejores festivales de su género en el mundo”. No es gratuito “que el legendario pueblo Yoruba, allá en África, bautizara al tambor con el nombre de “Kitambre”, que en idioma castellano significa ‘quitar el hambre’”. Por eso, para el guía oralitario Fredman Herazo, entrevistado por el excelente cronista Alberto Salcedo Ramos (2013: 346-347), este instrumento musical es hacha y machete. Tampoco nos debe sorprender que por lo que significan la lengua y la sociedad de la comunidad negra del palenque de San Basilio para Colombia y América latina, que la Unesco también lo haya declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.

PACTO EN FIESTA DE TOROS EN MARIA LA BAJA

Wilman Santana, oraliterario y pintor popular de María La Baja, pueblo ubicado en los montes de María a 72 kilómetros de Cartagena, nos contó en el II Festival Nacional de Cuenteros T.P.B. –Bogotá, 12 al 18 de noviembre de 1991, donde fui jurado– una historia que le refirió su abuelo:

Hace mucho tiempo, había en este poblado un señor que tenía demasiada plata y un hijo torero sobresaliente. Una vez, en una fiesta de corraleja de su población sale un toro: todo el mundo le guapeaba al animal, todo el mundo le sacaba un mantazo. O sea que, al mejor mantero, al más rico del pueblo, no lo dejaban muletear bien… Al final, cuando eran ya las seis de la tarde, se presentó un bovino, un cornúpeta negro con una cinta dorada en los cachos blanquitos. Nadie lo vio entrar. De pronto, el mantero más adinerado del pueblo le sacó el primer mantazo, el segundo y el tercero. La bestia empezó a dar vueltas y vueltas, hasta que el hombre quedó tan mareado que ya no veía el astado. El toro de tanto dar vueltas se convirtió en un trompo: la perilla era amarilla y el clavo blanco. Del centro del remolino, se escuchó: “¡Ayúdame papá! ¡Papá, ayúdame!”. Entonces, a los que estaban observando la escena les cayeron piscas de sangre en la cara. Más tarde, por allá en un matorral, encontraron el cuerpo y las vísceras del pobre muchacho; en la manta encontraron escrito con tinta negramente dorada: “Fue un pacto”.

A propósito de María La Baja, en otro texto hablaré de su bruja que involucró a la Gran Liebre, mi esposa de siempre, en un dramático incidente lúdico que sucedió hace algunos años en esa población.

PERROS VEGETARIANOS NERVITEÑOS

Por Dolcey Gutiérrez, rey de la música picante costeña e hijo de Nervití Bolívar, pueblo a orillas del río Magdalena, sabemos que en su mariano terruño rivereño no sólo hay perros carnívoros, sino también perros vegeta-ríanos, que se alimentan única y exclusivamente de mango o maíz pilao.

LOS PLATOS DE DELFA PÉREZ

La más tierna y humilde sanandresana Delfa Pérez –natural del villorrio de San Andrés-Bolívar muy cerca de Tacamocho– que he conocido, madre del conocido comerciante magangueleño Rafael González Pérez y de mi cuñada Luz Marina Severiche Pérez (esposa de mi hermano fallecido Lácydes Segundo), se ha empeñado toda la vida en hacer los oficios de la casa, y quiere inclusive acabar de lavar los platos que según ella la lavadora eléctrica deja mal lavados.

SANTA CRUZ DE MOMPOX Y SU BRAZO

Para hablar de Mompox, hay que mencionar el departamento vecino del Magdalena porque en él está el municipio de El Banco; aquí se abre el río en sus dos brazos, el de Loba y el de Mompox, y desde allí se acentúa la navegación bifurcada al son de la cumbia de las chalupas, taxis del agua, y de los movimientos sincopados de La piragua de Guillermo Cubillos que arrollan de tarde y de mañana la quietud del agua. Por el brazo de Mompox, la vida se revuelca con la tierra y surge un río de agricultores y los movimientos de los campesinos se agregan al trasunto de éste. Pasan los platanales como una cinta verde y despelucada. Pasan los pueblos siempre escondidos, encaletados a espaldas del río, pueblos sin puertos colgados del asombro.

Y claro, aparece Santa Cruz de Mompox –una villa fundada en 1540 por Juan de Santa Cruz, gobernador de Cartagena de Indias– con su vida intimista, con sus sequías, con el temor manifiesto del brazo del río por esa ciudad a orillas del Magdalena, pero en el centro de la católica fe costeña. Mompox y boga, carnes de fuego, seres fundidos en los crisoles de la religión, en las iglesias; todavía hoy se boga en el marasmo de los recuerdos que pretenden de nuevo hacerse sustancia. Ahora me doy cuenta de que más de cuatro siglos y medio después, la arquitectura colonial española de sus residencias y templos religiosos permanece incólume; esa es la razón para que en 1959 (año de mi nacimiento) este municipio fuera declarado Monumento Nacional y, en 1995, entrara a ser parte igualmente del patrimonio Mundial de la UNESCO. Mompox, lugar del mundo donde aún se azotan a los árboles que no dan frutos, donde alguna vez los mosquitos le arrancaban a picotazos las plumas a las gallinas.

En medio de mosquitos, surge como un danzante trillizo católico Santa Fernanda de Talaigua, provincia donde nació las danzas de farotas (hombres disfrazados de mujeres descaradas) y la colosal cantautora Sonia Bazanta, nuestra diva descalza pregonera de la tradición musical del Caribe colombiano y conocida mundialmente como Totó La Momposina –ella reside hoy en México sufriendo una enfermedad cognitiva que necesita atención médica las 24 horas–. Río de lavanderas por el sitio de Barro Blanco, gitanas del agua, golpeando las viejas ropas. La blanca y andaluza iglesia de Pinto nos indica la terminación de los Brazos de Mompox y el de Loba. Indica, además, que atrás, por el Brazo de Loba, queda Magangué. Ciudad activa, sucia, metida en la depresión, puerto vivo, con sus iglesias r-osadas como pasteles de boda; tierra de Enilce López, la extinta gata reina del paramilitarismo y chance costeños, y madre del Gato con Votos, el presunto príncipe de los paracos ribereños. Ciudad que a todas luces señala que allí el Magdalena, como feria, está bien vivo con La candela viva, que es la teatralización de nuestra danza con el tiempo que nos mata imaginaria y realmente.

Tal vez por eso, Orlando Fals Borda (2007) –creador de la Investigación Acción Participativa, metodología retomada en docenas de países como referente sociológico para la comprensión y transformación de la realidad— de vuelta a estas tierras en compañía del talentoso momposino Candelario Obeso –uno de los primeros poetas negros de América— quien expresó su admiración por el Magdalena en el drama La lucha por la vida –aparentemente escrito en Magangué—: “¡Oh majestuoso río! / ¡También en ti la suerte despiadada / hondos estragos hizo! / Tal como en ti, sobre mi noble patria / se cebó el infortunio. Estás desierto, / nosotros abatidos. / El caudal de tus aguas ya copioso, / tan ancho, tan profundo, empobrecido / entre abrojos se arrastra. ¡Sólo penas / marcan nuestro camino!”. (p. 124)

El caudal de nuestra historia reciente, antes tan ancho, profundo y en relativa paz, va ahora “empobrecido” y “entre abrojos se arrastra”. Porque tal como en el río de nuestra vida, “sobre mi patria se cebó el infortunio”. Llevamos más de setenta años de una mezquina violencia asesina, que sólo debemos –según nuestro eminente sociólogo—a los insensibles e inhumanos gobernantes, pasados y presentes. “A éstos les ha faltado la voluntad política del altruismo con que se construyen y se reconstruyen sociedades, o han tenido poco de la inteligencia serena que distingue a los verdaderos hombres de Estado, como aquellos que en el santuario de Mompox el 6 de agosto de 1810 proclamaron con dignidad y valentía la independencia absoluta de la Colonia”. (Ibíd., p. 125)

En suma, ¡noble lector paciente!, ésta es tan sólo una pequeña muestra de los saberes, la vida mítica, las emociones y de las desigualdades de todos los días de algunas ciudades y de algunos pueblos o veredas del departamento de Bolívar del litoral Caribe colombiano que no deben subestimarse. Emociones, desigualdades, mitos y saberes que con seguridad juegan un rol importante en el desarrollo de la identidad de esas comunidades de las cuales no he inventado nada; simplemente he sido un notario sin imaginación. Vivir en un lugar como Tacamocho, Cartagena o Mompox “conlleva mucho más que habitar un espacio físico; implica rodearse de una atmósfera y de una idiosincrasia únicas, moldeadas por la historia, la cultura, y en muchos casos, por el nombre del lugar… Son nombres curiosos, desafiantes, poéticos, simples, auténticas expresiones del ingenio y en algunos casos la ironía de quienes los fundaron. Son nombres que más allá de representar etiquetas geográficas, contribuyen a tejer historias y emociones alrededor de ellos, moldeando, de paso, la identidad de sus habitantes. No solo ocupan un lugar en el mapa» (Pardo, 2024), sino que hacen parte de la oralitura urbana y rural.

Son, sin duda, sellos distintivos de la diversidad, riqueza y desigualdad que caracterizan a las diferentes regiones. Así llegamos a la idea de construir proyectos colectivos de desarrollo, que escuchen, que unan. “Y para oírnos y unirnos, necesitamos confianza. De ahí surge otra necesidad profunda en este y tantos otros departamentos del país: educarnos para la confianza y para paz.” (Colectivo Re-Imaginemos, 2024B) En este departamento históricamente conflictivo, necesitamos educarnos para la paz total y desde la casa, desde cada uno de nosotros, desde las comunidades. Con procesos como éste podemos imaginar un Bolívar “donde cada comunidad tenga voz en el diseño de su futuro, donde la educación refleje y respete esta diversidad, y donde el arte y la cultura sean reconocidos como elementos esenciales para el tejido social.” (Ibíd) En Bolívar, y Colombia en general, necesitamos construir un proyecto de desarrollo común que trascienda las diferencias y aproveche nuestra diversidad, riqueza y oralitura como una gran fortaleza.

INDISPENSABLE TÁBULA GRATULATORIA

- Colectivo ¡Re-Imaginemos! (2024). Desigualdades en el Magdalena: Luchas por territorios, aguas y supervivencia. El Espectador, Bogotá, publicado el 1 de abril en https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/re-imaginemos/las-desigualdades-en-el-magdalena-luchas-por-los-territorios-las-aguas-y-la-supervivencia/

- _______________________ (2024B) El Cesar: riqueza en la diversidad y dificultad para construir un proyecto común. El Espectador, Bogotá, publicado el 9 de abril en https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/re-imaginemos/desigualdad-en-cesar-riqueza-en-la-diversidad-y-dificultad-para-construir-un-proyecto-comun/

- Fals Borda, Orlando (2007). “De vuelta a Mompox en Compañía de Candelario Obeso”, en Hacia el socialismo raizal y otros escritos. Ediciones desde Abajo: Bogotá.

- García Márquez, Gabriel (1996). “Un payaso pintado detrás de una puerta”, En Notas de prensa. Santafé de Bogotá: Norma

- Guinard, Fernando; Jotamario y Chaves Mendoza, Álvaro (1990). El espíritu erótico. Taller De-Mente Colombiano: Bogotá.

- Norma (1994). Diccionario Enciclopédico Ilustrado. Editorial Norma: Bogotá.

- Ospina, William (2013). Pa que se acabe la vaina. Bogotá: Planeta.

- Pardo, Diana (2024). Malagana. El Tiempo, Bogotá, publicado el 3 de abril en https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/malagana-3330291

- Salcedo Ramos, Alberto (2013). “Un domingo en San Basilio de palenque”, en La eterna parranda. Crónicas 1997-2011. Aguilar: Bogotá.

Exuberante recorrido. Geografía humana. Vale la pena un libro al respecto, y sin respeto.

Así es, muchas gracias.

Gran Descripción del dep.de Bolivar, muy didáctico. Parece que la aclaración de los Montes de María con 800 mts, con sus sabanas, es imprecisa; ellas son planas. Qué Bueno hacer mención de la patria Chica, inolvidable terruño. ¡Felicitaciones!, González.

Alcides, gracias por lectura y comentario.

Conocer los encantos naturales de la geografía colombiana entrelazado con la historia y la cultura es de gran interés para implementar la reconstrucción del país, teniendo en cuenta la diversidad cultural de su población étnica y sus aportes a la sociedad. Si el relato se pierde, la memoria histórica desaparece.

Así es, gracias.

Buena mañana; excelente dedicación a su primo José Gregorio; quien desde el más allá, puede comprobar la ineficacia de la justicia terrenal; a la cual tienen acceso, amañadamente, unos pocos.

¡Gracias!