LLANTO VITAL EN UNA DESPEDIDA

En homenaje a las rebeldes flores valientes segadas en la Consagrada primavera colombiana

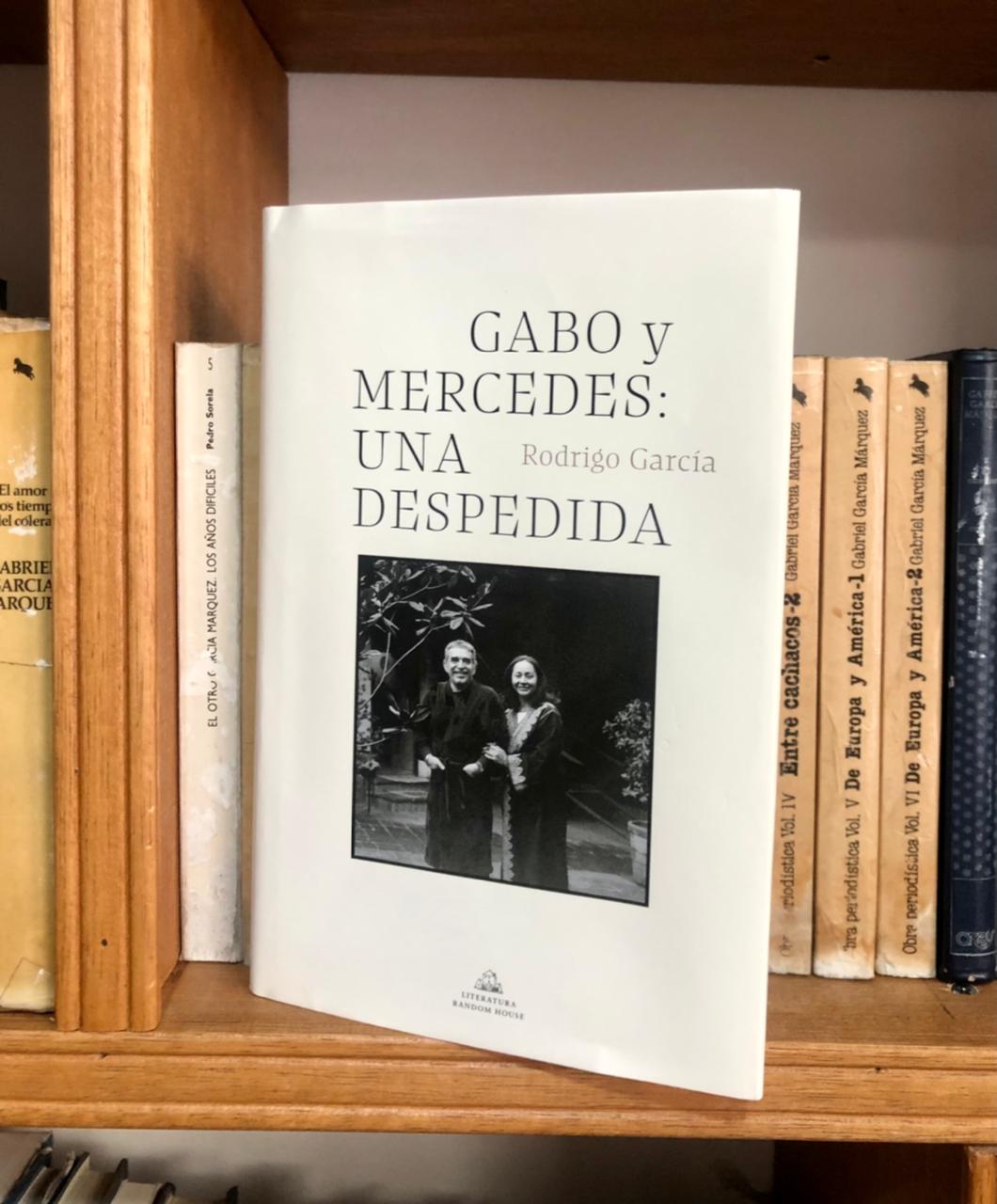

Gabo y Mercedes: una despedida, así se denomina el libro breve de Rodrigo García Barcha sobre los últimos días de sus padres Gabriel García Márquez y Mercedes Barcha. Leyéndolo entre lágrimas me hizo recordar dos momentos claves de mi vida estrechamente ligados a la vida y obra del Brujo mayor de Macondo; junto a una reseña del libro, he aquí el objetivo de este escrito.

Primero, la reseña: nadie logra entender por qué uno de los más grandes escritores de lengua castellana y también uno de los que mejor escribió, gracias a su memoria, termine perdiéndola: “tengo sentimientos enrevesados sobre la larga y dolorosa despedida que fue su pérdida de memoria”, dice García Barcha. “La enfermedad de nuestra gloria literaria dio lugar a muchas especulaciones pero muy pocos se atrevían a comentarla porque era un secreto a voces. Solo ahora cuando su hijo mayor… se atreve a revelarla… como si se lo hubiera dictado su padre… y lleno de amor filial, tanto a su padre como a su madre. El hijo, orgulloso pero dolido, detalla escenas increíbles de quien en vida fue un genio de las letras gracias a que tuvo y aprovechó muy bien su memoria.” (Alarcón, 2021)

Rodrigo nos comparte “lo más íntimo de la vida, aquellas cosas que jamás se nombran por pudor o temor de que se conviertan en alimento morboso de la mente: los últimos días de su padre… y los de su madre, pocos años después, Mercedes, la Gaba, mujer fuera de serie, eje de esa familia tan íntima y tan pública.” (Mera, 2021) El cineasta y fotógrafo en esta sentida narración hace un recorrido sensible, respetuoso e inteligente de sus progenitores; es “un retrato muy diferente del genio de la literatura y de Mercedes que hizo posible que lo fuera.” (Coronell, 2021) Rodrigo reconoce que “ningún director, escritor, poeta –ninguna pintura ni canción– han influido más en mí que mis padres, mi hermano, mi esposa y mis hijas. Casi todo lo que vale la pena saber se aprende todavía en casa”. Por eso, termina su duelo-relato “pensando en ellos.”

El libro incluye además algunas fotografías conocidas por los lectores garciamarquianos como la de ambos casándose en Barranquilla en 1958 y aquella de finales de los setenta en España. También incluye fotos no tan conocidas con varios niveles de significado como la de Blas el Teso, “uncuadro acabado a bala por su autor y modelo, Alejandro Obregón, que acompañó a Gabo hasta el último día de su vida.” (Coronell, 2021) Otra es la de El club de los cuatro, donde están Rodrigo, su hermano y sus padres. Y aquella que muestra al Nobel “un año antes de su muerte. La imagen fue tomada un martes de 2013 en su casa de la Calle Fuego 144, en Ciudad de México, donde pasó buena parte de su existencia. Gabo se ve durmiendo una siesta estirado en una poltrona y cubierto con una enorme ruana de lana blanca” (Coronell, 2021): anticipatoria foto de la persona “con la que pasé las últimas semanas, enferma, moribunda, y finalmente convertida en cenizas en una caja.”

Segundo, la primera evocación: sucedió en octubre de 1982, siendo Bachiller académico-pedagógico y cursando la Licenciatura en Filología e Idioma en la Universidad Libre de Bogotá, pero trabajando ya como profesor de Lengua castellana y Literatura, cuando pasé varios días encerrado en mi habitación dedicado a escribir los trabajos finales del sexto semestre, al punto de que sólo los abandonaba para almorzar mientras veía por televisión las noticias meridianas. El 11 de octubre exactamente encendí el televisor y de pronto quedé como paralizado; sobre los créditos del telenoticiero apareció congelada la imagen de El Hijo de Aracataca. Dada la terrible situación por la que atravesaba la nación gobernada entonces por Belisario Betancur Cuartas (1982-1986) en representación de uno de los dos partidos eternos a la vez enemigos y cómplices, lo primero que pensé fue que habían matado al gran autor caribe (máxime cuando el propio escritor había tenido que exiliarse precisamente en México, durante el mandato de Julio César Turbay Ayala—1978-1982— porque lo iban a desaparecer como lo habían hecho con tantos otros intelectuales íntegros).

Sin embargo, pronto mi estupor dio paso a una de las emociones más fuertes de mi vida; sobre el rostro congelado del novelista, y de derecha a izquierda de la pantalla, el generador de caracteres escribía: «Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, 1982». Y entonces, sin tener al lado a alguien con quien compartir mi alegría, salté y grité, aunque pronto se me hizo un nudo en la garganta y lloré como nunca lo había hecho. Alejado de mi tierra, por segunda vez (la primera fue cuando el equipo Junior de barranquilla se coronó campeón del fútbol colombiano) había sucedido algo que me hacía sentir orgulloso de ser costeño.

Desde entonces, esas lágrimas en soledad se convirtieron en el más expresivo, hondo y sincero de mis comentarios sobre uno de los padres del realismo mágico quien, ante los ojos del mundo, ya se ha había convertido en motivo de orgullo de todos aquellos que, contra los agravios de lo cotidiano y ante la barbarie de la realidad presente, habían optado por multiplicar la utopía y habitar sin reservas los territorios de la imagin(a)ción.

El gran escritor latinoamericano invitó a un centenar de personas costeñas destacadas de la cultura popular, para que asistieran a la ceremonia del otorgamiento del Premio. Los hermanos Zuleta, Totó la Momposina, Francisco el Hombre y El Hombre-Caimán fueron algunos de ellos. Dicha delegación viajó a Estocolmo el 8 de diciembre. La soledad de América Latina fue el magistral discurso que dijo García Márquez, vestido de liquiliqui, en la ceremonia del 10 de diciembre. Él habló del nudo y del tamaño de nuestras tierras condenadas a cien años de soledad. Formuló dos interrogantes interesantes: ¿Por qué la originalidad que se nos admite sin reserva en la literatura se nos niega con toda clase de suspicacias en nuestras tentativas tan difíciles de un cambio social? ¿Por qué pensar que la justicia social que los europeos de avanzada tratan de imponer en sus países no puede ser también un objetivo latinoamericano con métodos distintos en condiciones diferentes? También planteó que, frente al tamaño de nuestra soledad producida por la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta debe ser una nueva y arrasadora utopía de la vida. Hoy, dichas preguntas y planteos aún tienen una vigencia tremenda.

En ese discurso memorable está una pequeña muestra de la memoria inimitable que tenía el nuevo Cervantes de la lengua castellana y “que fue perdiendo con el tiempo, sin la carga del pasado y libre de las expectativas sobre el futuro.” (Alarcón, 2021) Rodrigo tiene ahora el valor de confesar en el libro que cuando con su hermano Gonzalo lo visitaban en los últimos años “nos mira larga y detenidamente, con una desinhibida curiosidad. Nuestros rostros tocan algo distante pero ya no nos reconoce”. Por eso, el gran autor les dijo con humor en uno de esos momentos: “Estoy perdiendo la memoria, pero por suerte se me olvida que la estoy perdiendo”. Ciertamente, fue “dejando de ser no solo el gran escritor sino el conversador fantástico que con sus palabras construía un cuento lleno de realismo de buena prosa hablada.” (Alarcón, 2021)

Y tercero, la segunda evocación: fue en otro octubre, pero de 1984, en medio de un turbio ambiente latinoamericano por la invasión de Marines norteamericanos a la minúscula isla caribe Granada, manchita verde apenas visible en la inmensidad del mar, con la excusa de preservar la vida de estadounidenses e impedir la construcción de una base militar soviética. El presidente Ronald Reagan los envió para matar el socialismo. Los marines matan un muerto. Algunos militares nativos, tan codiciosos del poder como algunos de los nuestros, se han ocupado de asesinar el socialismo, en nombre del socialismo, unos días antes. Tras los marines, desembarca el secretario de Estado norteamericano, George Schultz. En conferencia de prensa, declara: “A primera vista advertí que esta isla podría ser un espléndido negocio inmobiliario.”

Ese panorama sombrío regional continuó el 27 de noviembre de 1984 porque un avión de Avianca se precipitó a tierra española cerca del aeropuerto madrileño de Barajas. Murieron 181 personas y 11 se salvaron. En el siniestro fallecieron varios intelectuales latinoamericanos que venían a Bogotá al Primer Encuentro de la Cultura Hispanoamericana: Ángel Rama, narrador y crítico uruguayo; Jorge Ibargüengoitia, novelista y autor teatral mexicano; Manuel Scorza, novelista y poeta peruano; y Marta Traba, crítica de arte de origen argentino que había recibido la nacionalidad colombiana, quien impulsó el arte moderno en el País Lúdicamente Dramático. La tragedia ensombreció el evento, por supuesto, y pienso que hubiera debido suspenderse. Pero, claro, la inversión realizada era ya muy alta y la función, como en las tablas, debía continuar.

Entre tanto, penachos de humo brotan de las bocas de los volcanes y de las bocas de los fusiles en Nicaragua. Los campesinos van a la guerra en burro, con un papagayo al hombre. Dios era pintor primitivo cuando imaginó esta tierra de hablar suavecito como algunas regiones colombianas. Los Estados Unidos, que entrenan y pagan a los Contras, la condenan a morir y a matar. Desde Honduras la atacan los somocistas; desde Costa Rica, Edén Pastora la traiciona al igual que hoy Daniel Ortega pero desde las mismas entrañas de su propio país. Y en eso viene el Papa de Roma de entonces. Él maldice a los sacerdotes que aman a Nicaragua (Ernesto Cardenal sería uno de ellos) más que al cielo, y manda callar de mala manera a quienes le piden que rece por las almas de los patriotas asesinados; tras pelearse con la católica multitud reunida en la plaza, se marcha furioso de esta tierra endemoniada.

Por lo sucedido en Granada y Nicaragua, en el acto de clausura del enlutado Primer Encuentro de la Cultura Hispanoamericana, al cual asistí ya como Licenciado en Filología e Idiomas, se firmó una declaración dirigida «a los escritores de Estados Unidos y por conducto de ellos a su pueblo» que decía: «Los escritores reunidos en Bogotá en el Primer Encuentro Hispanoamericano de Cultura… consideramos un deber manifestar nuestra inquietud por la gravísima situación que vive el continente americano, en especial Centroamérica y el Caribe. La invasión a Granada por tropas estadounidenses y las amenazas a Nicaragua han agudizado esta crisis. Nos parece alarmante que sectores del pueblo de Estados Unidos confundan estas acciones contra la libertad, cuando, con su conciencia y participación, pueden detener la escalada que nos conduciría, a ustedes y a nosotros, a una tragedia de proporciones incalculables. Todos queremos la paz. Este anhelo es el fundamento de la vida misma. La tradición democrática de Estados Unidos no debe extinguirse ante los argumentos belicistas de quienes, si no lo evitamos, pueden llevar al mundo a la guerra. La lucha por la supervivencia de la humanidad es de todos. Confiamos en ustedes.»

El texto anterior fue encabezado, como resultaba obvio, por Gabriel García Márquez, que inauguró el Encuentro al lado del presidente Betancur, quien lo había invitado especialmente para ello, volviendo por primera vez a su patria después de su exilio en México debido a la persecución del Gobierno de Turbay Ayala, patria generosa que ya lo había acogido antes en momentos de mucha penuria económica. En esta inauguración fue donde conocí físicamente al colombiano más importante de la historia que le ha dado a este país sojuzgado y violento tantos motivos de regocijo, quien asistió por los procesos de paz y la apertura democrática que lideró el gobernante del momento. Y eso sucedió casi dos años después del otorgamiento del Nobel y muchos años después de que las élites bogotanas se rindieran a sus pies, maravilladas más por su prestigio universal que por la gozosa lectura de su obra literaria.

Como pude, pues, en la biblioteca Luis Ángel Arango, me hice casi a su lado. Y yo allí, mirando de reojo más a Gabo que al presidente, con la emoción y el asombro de estar casi al lado del “colombiano más grande que jamás haya existido.” Fue tanta la emoción y la admiración por él y por ese momento, que, por primera y única vez en mi vida de varón costeño, sentí el impulso de cogerle la mano, como aquella novia en el cine del pueblo, para decirle que era mucho lo que lo admiraba y que era mucho lo que lo amaba y que gracias por existir. Sólo pude ver a una niña, hija de un ministro tal vez, que le entregaba un ejemplar de Cien años de soledad para firmar; mi grata sorpresa fue enorme cuando observé que el gran escritor sacó un lápiz amarillo y le pintó dos mariposas: ése fue su autógrafo. Terminadas las palabras del presidente que no escuché, la voz seductora de una presentadora informó:

–Ahora, distinguidos asistentes, nos dirigimos a la Academia de la Lengua.

–¿Dónde queda? –preguntó el Nobel.

La risa a su alrededor fue estruendosa. No era un chiste, él no lo sabía y luego se veía raro sentado a la mesa rectora, pero quién más pertinente para ocuparla con el múltiple acento de sus libros. De ellos puede deducirse parte de su lección, y la otra la sacaríamos de lo que ha sido la práctica en él mismo, hacer patente que siempre hay algún otro camino al que se le puede buscar la entrada y la salida para ofrecer el gran resultado, en este caso el suyo, en el que han participado cuatro manos, las de Mercedes Barcha iguales de activas. Por eso y mucho más, la bella despedida de ellos que hace el hijo mayor en su libro íntimo y nostálgico es más que merecida.

Después de la noticia de su muerte aquel jueves santos de 2014 que sorprendida me dio mi hija Pamina, pasé el resto de esa semana mayor releyendo varios de sus libros profundos “como el cosmos y capaz de interpretaciones sin término.» Parodiando a Héctor Abad Faciolince (2014), lo hice como quien lee los Evangelios: con devoción, con intensidad, emocionado. Y si en un primer momento recibí la noticia tranquilo y resignado, a medida que iba releyendo pedazos de sus libros, y mientras me iba metiendo hora a hora en la fluidez hipnótica de su prosa, la tristeza iba creciendo en mí por oleadas, hasta llegar al llanto nuevamente después de 32 años. Estas nuevas lágrimas en soledad se convirtieron una vez más en el más sentido, profundo y honrado de mis comentarios sobre el Nobel colombiano. Rodrigo cuenta como poniéndole límites a su hermoso relato que ese día lo vio destrozado como si algo lo “hubiera fulminado –un tren, un camión, un rayo–, algo que no le causó más heridas que arrebatarle la vida”. Pero el mismo Gabo en El amor en los tiempos del cólera afirma: «…es la vida, más que la muerte, la que no tiene límites.”

En suma, entonces, “aunque lamentamos su muerte como tantas veces celebramos su vida” (Quiroz, 2021), a los siete años de la muerte del gran autor caribe, sentimos pues una vez más como si hubiera sido ayer que se nos fue la vida ejemplar e ilustre de Gabo, pero afortunadamente nos queda la gloria eterna del macondiano encanto de su perenne obra prodigiosa: cuenta Rodrigo que su padre lamentaba de la muerte, que sería la única faceta de su vida sobre la cual no podría escribir. Su tranquila muerte serena demanda pues a los colombianos para que dejen de preocuparse por las sombrías historias de sus capos, las frívolas noticias de sus medios y el insaciable deseo de aparecer en TV o en cualquier tipo de publicidad de las redes sociales, y atiendan más bien la infame pandemia devastadora, la palpitante vida protestante y la cruda realidad del país de inequidades, de la opresión y el saqueo, del abandono y la desigualdad, del asesinato y las masacres, de la crisis colectiva de valores y la pérdida de perspectiva histórica, que hoy más que nunca reclama el compromiso de sus dirigentes y de cada uno de sus ciudadanos para tener suficiente inteligencia para salvar la paz y cultivar la justicia social. Y como afirmó ese día el autor de El olvido que seremos: “El corazón de Gabo ha dejado de latir, pero sus leyendas seguirán vivas en nosotros, mientras en el mundo palpiten corazones de lectores” eternamente agradecidos por su inmortal literatura universal que como vallenato clásico arruga el sentimiento, pero dignifica la lucha por la vida y el amor.

BIBLIOGRAFÍA

- Abad Faciolince, Héctor (2014). Gabriel García Márquez, in memoriam. El Espectador, Bogotá, publicado el 19 de abril en https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/hector-abad-faciolince/gabriel-garcia-marquez-in-memoriam-column-487657/

- Alarcón Núñez, Oscar (2021). La memoria de Gabo y la historia de una foto. El Espectador, Bogotá, publicado el 9 de junio en https://www.eje21.com.co/2021/06/la-memoria-de-gabo-y-la-historia-de-una-foto/

- Coronell, Daniel (2021). Blas el teso. Los danieles, columnas sin techo, Bogotá, publicado el 13 de junio en https://losdanieles.digital/blas-el-teso-2/

- García, Rodrigo (2021). Gabo y Mercedes: una despedida. Penguin Random House: Bogotá.

- Mera, Aura Lucía (2021). “Una despedida”. El Espectador, Bogotá, publicado el 8 de junio en https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/aura-lucia-mera/una-despedida/

- Quiroz, Fernando (2021). Los últimos días de Gabo. El Espectador, Bogotá, publicado el 24 de mayo en https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/fernando-quiroz/columna-de-fernando-quiroz-sobre-los-ultimos-dias-de-gabo-590802

Que ejemplar es hacer vivir a los buenos lectores las grandes hazañas realizadas por una de las mejores pluma mundial, además hacer alusion a momentos históricos acaecidos en nuestra patria, es plausible hacer remembranza de hechos tan lamentables pero que marcaron hitos en la sociedad de colombia. Ovaciones eternas para González por esta huella marcada con estas preciosas líneas plasmadas en éste texto.

Apreciado Alcides, gracias por tus comentarios y visita a este portal que también es tuyo.

De lado de la pluma de gabo podemos conocer parte de nuestra historia para hacerla viva .

Magistral narración y enlace de la historia, la cultura y el SER a través justamente de algunas letras del letrado más grande del país y al mismo tiempo enlazar la innombrable tristeza por la que pasamos los Colombianos y quizá el nacimiento de los sueños posibles de un nuevo renacer social.

Profe Nelcy, gracias, muchas gracias por su lectura senti-pensante. De acuerdo, hay que seguir trabajando por el nuevo renacer social. Un abrazo vital,

Las emociones presentes y pretéritas incorporadas a este texto, abrillantan y humanizan la lucidez de los argumentos.

Asimismo, los comentarios y referencias a García Márquez de los autores contemporáneos, le están devolviendo la memoria que, al parecer, se proyecta incontenible sobre el devenir y, un testimonio particular como el de este artículo, proclama su perennidad sin incertidumbre.

Maestro Borja, sus comentarios y visitas a este portal me honran. Buen viento y buena mar a «Sangrenegra: La cruz de Jacinto». Un abrazo vital,

¡Qué bello evocar momentos emocionantes! ¡Qué sublime el momento de sentirse cerca del creador de Macondo! La memoria histórica debe ser un imperativo para los pensadores rebeldes. También admiré a Gabo. Un modesto homenaje le hice al componer un merengue a su legado. He aquí el enlace.https://youtu.be/pr5dMN6PikY

Apreciado historiador y compositor, muy amable por tus elogiosos comentarios reflexivos que acompañas muy bien con tu «Parranda en Macondo» interpretada magistralmente por tu hijo Cristian: leamos pues a Gabo meciéndonos en la hamaca del folclor. Invito a los lectores a escuchar la canción. Gracias,

Gracias por volar a Macondo en un sombrero vueltiao, a ese mundo mágico de Gabo.

Interesante recorrido amigo Dairo, sobre ese gran maestro de las letras. Sin duda, en dicha narrativa uno no puede sustraerse de evocar momentos claves que vivió paralelamente a ese mundo macondiano.

Apreciado Orlando, muy amable por tu comentario. Un abrazo vital,

En este sentido sentimental artículo bebí como en la fuente de la memoria para satisfacer la sed añeja de conocer detalles de la vida de Gabo.

No lo admiro con la misma efervescencia pero gozo con sus ocurrencias cuando releo sus libros.

A usted maestro Dairo cómo siempre mis respetos y admiración por este escrito tan bien escrito… Un abrazo!

Mi compadre de siempre, muchas gracias por sus laudatorias reflexiones que me animan a ser seguir adelante en el camino escritural. De nuevo, gracias y le devuelvo el abrazo envuelto en viejas canciones de provincia.