EL MAYOR CANTAUTOR MONTEMARIANO

Para Numas Armando Gil y Tomás Vásquez, insignes docentes investigadores de San Jacinto quienes más han contribuido al actual quehacer filosófico del Caribe colombiano, sobre todo Numas que escribió Mochuelos cantores de los Montes de María: Adolfo Pacheco y el Compae Ramón (2002-2008): una trilogía que es homenaje y estudio de varias trayectorias artísticas populares.

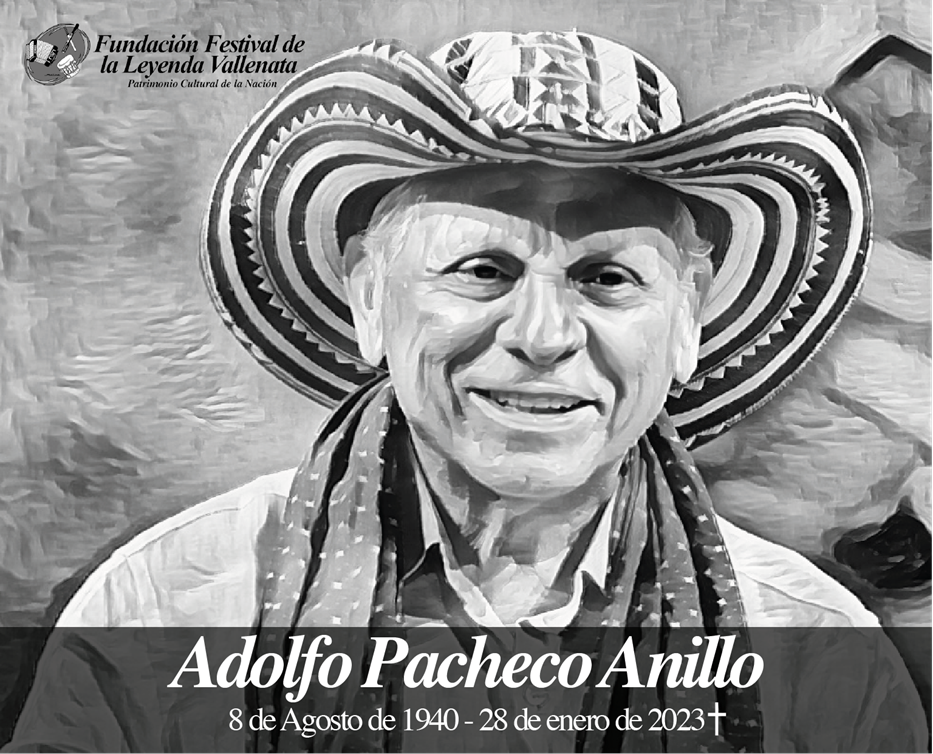

¡Amables lectores multicreyentes, sentipensantes y librepensadores!, el pasado sabádo 28 de enero nos enteramos por diferentes medios del cese del corazón -mas no su canto- de Adolfo Pacheco en Barranquila a los 82 años después de un accidente de tránsito en la vía San Juan Nepomuceno–Calamar (Bolívar) que ha había sufrido 9 días antes, cuando su memoria seguía intacta igual que su talento –“dolorosa noticia que humedeció mis ojos, constriñó y avasalló de manera brutal mi espíritu, llenando de pesares mi corazón” (Consuegra, 2023)-; una reseña de su vida y obra consagradas al enriquecimiento del patrimonio cultural es lo que en esta ocasión nos convoca como un homenaje postumo al cantaautor mayor de los montes marianos.

Debido a su viaje sin retorno, por estos días, ha habido muchas reseñas y de seguro vendrán otras sobre este ícono de la música de acordeón, ésta “no pretende innovar. Su único mérito es el de haber sido escrita con absoluta sinceridad y mucho amor” (Troyat, 2006:14) para honrar la memoria del último de los grandes compositores clásicos de la música vallenata. Con ese mismo amor y sinceridad fue que los habitantes de San Jacinto tomaron la madeja musical y tejieron, guiados por Pacheco, con hilos de gaita la hamaca grande, más grande que el cerro e´Maco de los Montes de María; asimimo hoy, con collares de cumbia y sombreros vueltiaos, vamos a mecernos en esa folclórica hamaca colosal para disfrutar descifrando el secreto filarmónico de ese gran hombre costeño.

Nació en 1940 en San Jacinto, Bolívar, en el hogar humilde y culto de Miguel Pacheco Blanco y Mercedes Anillo Consuelo. Inició su carrera musical desde la niñez inspirándose en la maravillosa naturaleza, la tristeza, el amor y muchos aspectos más de su vida en los montes marianos donde plasmó en cantos todo lo que giraba a su alrededor hasta llegar a traspasar fronteras. El mismo Adolfo, “en una bella canción nos ilustra sobre su niñez y parte de esa juventud, siempre inquieta, siempre interrogativa, curiosa e insaciable hacia lo desconocido o por lo insospechado… El bello rastro de “Mi Niñez”, tal y como lo plasmó hace unos años: Según cuentan los anales, historia está que aprendí, en agosto recibí caricias maternales, para quitarme los males del pecado original. Nando Pereira, triunfal y Alicia Anillo Consuelo, a la iglesia de mi pueblo me fueron a bautizar. “Dice en sellado papel, yo reverendo Trujillo bauticé a un Pacheco Anillo, de nombre Adolfo Rafael. Como párroco doy fe, número y folio dan cuenta, renglón seguido comenta, que nació en hogar cristiano”.” (Salcedo, 2023) Su vocación fue descubierta a los seis años por su abuelo Laureano Pacheco, cuando el niño “hizo un canto que permanece inédito, Mercedes, nombre tomado en honor a su madre para no hacer visible el de la protagonista central” (Carrillo, 2023) de otro canto homónimo que posteriormente haría.

Mi Niñez cuenta “en una décima musicalizada, a ritmo de paseo, los trazos de su infancia, cuya tonalidad menor la cubre con un dejo melancólico que trata de atrapar ese tiempo que ya se fue, en el que narra su biografía, y expone todo lo que fue su vida infantil y de adolescente. Todo ese mundo está ahí como una hoja de ruta, inmersa en ese relato de versos que lo hace grande…” (Carrillo, 2023) Él caminaba lento y cavilaba, “todo cuanto le rodeaba era motivo de inspiración y no se privó jamás de la tentación de crear versos maravillosos” (Salcedo, 2023) en cada una de sus composiciones musicales. “Si tenía algún tropiezo, levantaba su voz llena de armonía para levantarse erguido.” (Ibìd)

Adolfo Rafael Pacheco Anillo -ARPA, ¡qué curioso hasta en esto es armonioso!-, además de haber nacido en medio de las maravillas extraordinarias de la naturaleza de los Montes de María, “fue sonsacado por el sonido del acordeón de sus compadres Andrés Landero y Ramón Vargas, la guitarra de José Nasser Sir Linares o el saxofón de Nelson Díaz. En ese entorno natural y a finales de la década del 60 nació La hamaca grande, bautizada así por Edgardo Pereira, el mejor regalo que concursante alguno haya llevado al Valle de Upar como detalle musical y que nació ante la insistencia de Ramón Vargas Tapia, quien no dejaba de decirle: “compa Ado, llevémosle algo a esa tierra”. Después de dar tanta vuelta, en busca de encontrar el texto y la melodía acorde con esa insistencia, un día sin pensarlo dos veces repitió hasta el cansancio el primer verso, “Compadre Ramón, le hago la visita pa’ que me acepte la invitación, quiero con afecto llevar al Valle en cofre de plata, una bella serenata con música de acordeón”.” (Ibìd)

Muchos afectos fueron los que resonaron en su memoria “el eco musical que guarda de su madre, al retratarla cantando los pasillos, vals y boleros de moda, en medio de una nostálgica evocación. Todas sus aventuras, vividas en tierra extraña y luego las que desarrolló en su terruño, le hizo brotar una melodía y un verso, que gratifica el tener amigos” (Carrillo, 2023) como Régulo Matera quien decidió llevárselo para Barranquilla. “El paseo El profesor, recoge lo que muchas veces, trató de decirles Adolfo Rafael a su compañero, “te mando distinguido profesor, uno de mis retoños predilectos, para que tú como maestro, de los mejores saques el mejor”.” (Ibíd) En Barranquilla, Adolfo vivió junto a su compañera Betty Anillo; con ella, él “entendió que era la persona escogida, por la naturaleza de su música, para llevar la bandera en nombre de sus antecesores y actuales músicos de su región sabanera.” (Ibìd)

Esa férrea vocación musical fue combinada con muchos dotes para el beisbol en el que fue un fenómeno deportivo regional por ser gran lanzador y bateador ambidextro. Música y deporte alimentados por estudios infructuosos de Ingeniería Civil en Bogotá y después de Derecho en Cartagena, esos sí culminados satisfactoriamente. Estas experiencias universitarias también le sirvieron para ser profesor y concejal en su tierra, secretario de tránsito, diputado y secretario de la Asamblea de Bolívar, y por supuesto, también para depurar sus creaciones artísticas.

En la obra filarmónica del maestro ARPA, se resalta una música de acordeón muy cercana al paseo, a la gaita, a la cumbia, al porro, al pasebol, al paseaito, al chandé, al son y al merengue. Según El Universal de Cartagena de Indias (2023), los cinco de sus más grandes éxitos -que yo he escuchado y entonado con alma y corazón- son: 1. La hamaca grande, cuyos orígenes se remontan a 1969, en la segunda edición del Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar. Andrés Landero, un talentoso acordeonero también de San Jacinto, “perdió la corona ante Nicolás Elías ‘Colacho’ Mendoza, un hecho que despertaría la frustración, pero a la vez la inspiración del juglar de los Montes de María, Adolfo Pacheco…” (El Universal, 2023) Él mismo lo explicó: “La hamaca grande nace porque a Andrés Landero no lo eligieron como yo esperaba, lo consideraba en ese tiempo un músico completo en el acordeón y fue a Valledupar, lo apoyé para que nos representara y perdió, entonces eso me produjo un dolor sentimental y musical”. Desde ese año, esta obra de arte no solo se convirtió en un himno de San Jacinto, sino de los amantes de la música vallenata y sabanera; sin duda alguna, su éxito más rotundo que desde entonces esa hamaca no ha dejado de mecer placenteramente a Colombia aun en los momentos más difíciles.

2. El viejo Miguel. Juan Salcedo Lora (2023), coterráneo y amigo de ARPA, narra que estuvo presente el día que por vez primera Adolfo se la cantó a su viejo: “Padre esta canción que le dedico, lleva el agradecimiento de muchos años, espero que la disfrutes”: “Buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad, el viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado –ya unas lágrimas acariciaron la piel morena del padre entre sorprendido y agradecido.- “Yo me desespero, y me da dolor porque la ciudad, tiene otro destino y tiene su mal para el provinciano, le queda el recuerdo perenne de una amistad, que labró en la tierra querida de sus paisanos –Ya no eran lágrimas, era llanto de ternura y emoción- “Ay a mi pueblo no lo llegó a cambiar ni por un imperio, yo vivo mejor llevando siempre vida sencilla, parece que Dios con el dedo oculto de su misterio, señalando fuera por el camino de la partida…” Y al terminar la canción, los abrazos agradecidos y las lágrimas de alegría del viejo Miguel a su hijo inundaron el recinto.

Sobre este clásico, el mismo ARPA le dijo a El Universal en una ocasión: Esta canción es “una despedida y un dolor, no puedo negarlo. Él se fue para Barranquilla, dejando todo, y ese abandono antes que criticarlo, hay que entenderlo. Ya yo lo entendí. Por eso lo digo en la canción: ‘Buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad, el viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado’. Y para hablar de él, tengo también que hablar de mi mamá, por eso me lamento: ‘Primero se fue la vieja pa’l cementerio; y ahora se va usted, solito pa Barranquilla’. Es decir, aunque ya éramos hombres, quedábamos en la orfandad”. El viejo Miguel es pues un “merenguito sabroso y triste sobre el éxodo del campesino hacia la ciudad. Del campesino viejo. Un éxodo que es como la muerte en vida. El desarraigo, el desprendimiento del pueblo para irse a vivir a un sitio… donde no será ya lo que fue. Es un canto de despedida al pueblo y eso es como irse a morir…” (Vanegas, 2023) Es claro que los cantares pachequianos nos invitan “a encontrar una muestra clara del sentido de pertenencia, que muchos pierden al alejarse de su terruño, hecho visible en El viejo Miguel” (Carrillo, 2023), un canto a la añoranza y a la tristeza que entra por la puerta grande en el extenso mundo merenguero del vallenato y por el que nuestra Nobel de literatura le dijo a su autor: “La nostalgia en ti es fecunda”.

3. Mercedes. Se refiere a una mujer que amó, pero ARPA dice que ese amor “nunca se llegó a materializar, qué lástima, pero quedó la canción y es una de mis preferidas y a millares de personas les gusta. Para aceptarme e irse conmigo, Mercedes me planteaba un cúmulo de exigencias, que a mí en esos momentos me era imposible cumplir. Borrar todo mi pasado y dedicarme exclusivamente a ella. Hablamos sobre el asunto en distintas ocasiones, le expliqué las circunstancias, le dije que la amaba, pero ella se mantuvo inconmovible. Pero Mercedes no se llamaba Mercedes, su nombre quedó en secreto entre ella y yo. Ella sabe que la canción es de ella, que la hice para ella, pero allí se detiene ese idilio”. (El Universal, 2023) Este canto narra entonces “la invitación a una fuga amorosa, pero que encuentra la voluntad férrea de una mujer que se planta firme: “mucho puedo ser amada, no me lo sigas diciendo, no me entrego ni me vendo, del rancho salgo casada”.” (Carrillo, 2023)

4. El cordobés. A un excelente gallo del cereteano Nabo Cogollo, que conoció en el departamento de Córdoba y éste se lo regaló, le compuso esta memorable canción como agradecimiento y que expresa su pasión por esos animales en una legendaria parranda de varios días en que se entonó ese hermoso merengue muy escuchado y aplaudido. He aquí un valiente animal precioso en las típicas peleas de gallo del Caribe colombiano batiéndose en la gallera como gladiador en coliseo: “Ya está listo el pollo de la cuerda sabanera / Para el año entrante cuando haya concentración. / … un pinto blanco de costeña / de los que ensucian las espuelas cuando pican al contendor. // Tiene bella estampa, brioso pico estirador… / cuando pica a un pata suave / Sangre en la valla ven correr. /// Anda pinto blanco, hazle honores a tu raza / Y que te acompañe el Nazareno de la Cruz / Pelea como sabes tú. ¡Haz de tu pata una metralla! / Para que sepan en la valla cómo pelean los del Sinú.”

“La muerte, trágica y natural en el mundo de la riña de gallos, está lejos de tocar a El Cordobés de la canción. En la pieza, en los versos de Pacheco, el pinto blanco y soberbio espera el próximo combate, listo a pelear como él sabe hacerlo, a usar contra sus rivales las poderosas patas de metralla. Conserva la bella estampa y el brioso pico estirador, como los gallos y pollos de Cereté: una raza a la que honra. Un retrato tan cabal y plástico cuesta imaginarlo en otro gallo de pelea. Son las magias totales de un joven compositor de talento y abierto al oficio de los detalles auténticos.” (Ramírez, 2023) En esta creación artística hay milagros expresivos y narrativos, es una “pequeña pieza épica: un cuento redondo, un modelo de decir, en la línea de fuego de la más rica literatura breve. Ratifica, con creces, que la primera y gran narrativa regional de este país está en las canciones de hombres como Pacho Rada, Juan Polo Valencia y Abel Antonio Villa… La fábula, la intensidad de su desarrollo, la voz narrativa y el retrato veloz, hacen de “El Cordobés” un cuento: un cuentazo, como diría un amigo.” (Ibíd)

5. El mochuelo. Este canto “me llegó cuando yo tenía entre 21 y 22 años. Fue la primera de esa gran tanda”, dijo Pacheco en una entrevista a El Universal. “Iba al campo y me extasiaba con el canto de ese pájaro. Me quedaba largo tiempo escuchándolo. Cualquiera podía decir: míralo, lo tiene loco ese animalito. Por ello salieron los versos: ‘Mochuelo pico de maíz, ojos negros brillantinos, y como mi amor por ti, entre más viejo más fino…’ Es necesario señalar que en El mochuelo ya comienza a manifestarse el tema negroide. Lo metí a conciencia. Y Manuel Zapata Olivella lo supo y expresó su aprobación y entusiasmo”. Es una elegía por ese precioso animal “que perdió su libertad para dar alegría a la amada a quien le es obsequiado: “lo que pa su vida es mal / bien es pa la novia mía / sé que para el animal / no hay un Dios que lo bendiga”.Me alegra la solidaridad del cantor con el animal, lo rotundo de la sentencia de que no hay Dios para él. Este canto también me evoca a la lideresa Soraya Bayuelo y al Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María El Mochuelo, llamado así por ese verso del canto que clama por los tiempos anteriores a la llegada de la violencia guerrillera y paramilitar: “Esclavo negro, cantá, / entona tu melodía, / canta con seguridad / como anteriormente hacías / cuando tenías libertad en los Montes de María”.” (Vanegas, 2023)

Ciertamente, El Museo, que ha estado rodando por varios municipios de esa zona del país, “es un esfuerzo que documentó 104 masacres y más de 1.800 víctimas mortales del conflicto armado, que se levanta a nivel local en medio de lo que algunos han llamado una disputa por la memoria” (Vanegas, 2023), pero lo que realmente es una evocación permanente de lo absurdo y la vileza en los asesinatos por terribles complejos de violencias regionales del país feroz que permitió el exterminio de todo un partido político. En El mochuelo, entonces, aparecen elementos tan determinantes como “la inocencia y rebeldía. La primera, visible en el cazador amigo, que antepone su amistad a cualquier daño posible, en la captura de un animal, en este caso, el de un mochuelo, pájaro cantor que lo vuelve cómplice de un amorío, más cuando dice, “y me lo regaló no más, para la novia mía”. La segunda es planteada por el creador, quien consciente de lo que implica estar preso, lanza su diatriba rebelde, al decir, ´Y es que para el animal no hay un dios que lo bendiga´.” (Carrillo, 2023)

Pero como nativo de los Montes de María, pues soy oriundo de Tacamocho Bolívar, pueblo que queda en sus faldas, también he escuchado y disfrutado con alma y corazón otras canciones pacheguianas como El tropezón, Me rindo, majestad y Gallo bueno las cuales son tres piezas que representan una genialidad sin igual que me han conmovido hasta los tuétanos por sus letras perfectas y dicientes. Sabemos que la música no tiene fronteras, es libertaria, rebelde, revolucionaria e incluso machista, “y llega a donde nunca lo pensó su creador. Es lo que pasa con la obra de Pacheco Anillo, cuyos linderos existen, pero cuando se trata de caminar, los deja tirado y a conquistar mundos se dijo, con la sola arma que ha tenido.” (Carrillo, 2023) Continuando entonces con el análisis de su obra, sigue El tropezón.

En esta composición, ARPA “reitera su profundo saber popular y un decir sin afectaciones, depurado. El comienzo de este paseo es otra lección literaria: Dijo adiós/, por la ventanilla del avión/, y comprendí/ la distancia destruye la fe. El poder de arrastre de este inicio es sellado con los siguientes versos, orgullo de una voz experta en sortear los abismos de la ruptura: Y sentí/ en mi pecho/ la revolución/ que produjo en mí la decepción/ de un amor que sin amor se fue. Su decepción confirma… que los desastres de toda índole son las experiencias favoritas del gran arte. Experiencias que exigen al frente… a hombres y mujeres en condiciones de trascender el dolor, como sugiere el registro algo sinuoso, a punto de risa, de… Voy a ver/ si después de dar el tropezón/ se me da, se me da/ por levantar el pie. / porque yo/ todavía tengo la pretensión/ de no ser un hombre del montón/ aunque abusen de mi sencillez/.” (Ramírez, 2023)

Estos versos, que son modelos de buen decir y mejor actuar, conforman una de mis canciones favoritas de ARPA: “compuesta por un hombre con pretensiones de ser abogado y a las puertas de la madurez de la vida. La expresión lúcida y el fervor de las letras, recurrentes en él, distan, sin embargo, de sustituir ese saber popular de su mejor arte, en la línea de sus queridos amigos y maestros Toño Fernández, Ramón Vargas y Andrés Landero. El amor es una guerra, indica el compositor, una guerra que no tiene que ser destructiva. Aunque amarga la experiencia, aunque otros le hayan maltratado el orgullo, el hablante promete levantar el pie y de paso el espíritu.” (Ibíd)

La creación Me rindo, majestad, comienza con una declaración rítmica de esa costumbre bien machista del hombre parrandero en su declive: “Voy a dejar la vida de parrandero / ya disfruté los años de juventud”. Según Vanegas (2023), este canto “es una composición que da cuenta del momento ese (tan común en el Caribe) de la llegada a la vejez del hombre que ha sido parrandero y mujeriego, el hombre que se reproduce sin contención ni consideración con los hijos y la madre, pero que los necesita cuando los años lo han vuelto desvalido: “Voy a vivir la vida de otra manera / voy a seguir quemándola de otro modo / para cuando envejezca, antes de que muera / no viva solo, no viva solo, no viva solo”.

Al igual que la columnista citada lo canto y me estremezco con las imágenes y sentencias que ARPA creó: “Porque es triste ser viudo con mujer viva”, “voy a picar el trono de mi reinado”, “hoy son defectos esas virtudes mías”, de las que se apropiaron tantos paisanos para creer que eran un rey, un donjuán que todo lo merecía, pero con el miedo a estar solos en la vejez. “Si bien, solamente abdicó el trono de su reinado, fue para para decirle a Lady, vengo a decirle me rindo majestad, Usted será la reina yo su vasallo, le entrego toda mi libertad. Buen intento, aunque dejando abierta la posibilidad de salir de ese tropezón. Porque un tropezón cualquiera da en la vida, pero se necesita un Adolfo Pacheco para levantar el pie y seguir andando, siempre que lo animara el tener la pretensión de no ser alguien del montón, disque le dieron ganas de rogar, al presumir haber cometido un gran error…” (Salcedo, 2023)

Gallo Bueno. Es un merengue que narra las travesuras amorosas del también fallecido José de la Cruz Rodríguez, un amigo de ARPA que fue tres veces alcalde de su pueblo donde tuvo como esposa a la agraciada e indómita Carmen García de Malagana Bolívar, pero era un desaforado y promiscuo picaflor: “una especie de dictador Caribe, hombre de apariencia dura, pero bonachón y risueño, sin poca formación, que administraba al pueblo en forma elemental, aplicando la lógica que le brindaba su experiencia y sabiduría popular.” (Medina, 2015) Además del gusto por la música, ellos se alcahueteaban las aventuras eróticas. Pacheco cuenta al periodista citado que un día, después de haber llegado Rodríguez de trabajar con una cuadrilla de obreros que pavimentaron un tramo de carretera, estando en el barrio Gallo Bueno, un sector donde los hombres del centro iban en busca de damiselas, alrededor se tejían chismes y verdades. Se divertían entre parranda, tragos, música y mujeres cuando Adolfo alerta al alcalde al divisar a su esposa: “José de la Cruz, hermano, / alista la policía / Ahí viene Carmen García / con un revólver en la mano / Viene con gafas negras para ocultar el dolor / Que por culpa de los celos / Le rompe su corazón.”

Entonces ARPA, apelando a la polifonía, introduce la voz del alcalde quien sigue narrando los hechos: Y me hace pasar la pena / gritándome a boca llena: / ¡Espérame ahí traidor! / Y me hace pasar la pena / gritándome a boca llena: / Espérame ahí cachón. Haciendo uso de la retórica y la demagogia, el mandatario quiso convencer a su enfurecida dama a quien se dirige ahora: Escucha Carmen García / Puedes preguntarle al negro / Sólo voy a Gallo Bueno / Por tomar cerveza fría / Cuando en el hospital / le partí el gancho a la muerte / Dije que mi corazón / era de ti para siempre / Te juro que no he pecado / Que lo diga Cirujano / El cura casto y prudente. “El compositor retoma la trama narrativa y le pone dramatismo al asunto ante la reacción de la celosa mujer, la huida de algunos parranderos y el pánico del mandatario” (Ibíd): Como fiera acorralá / Dos tiros echó pa’l cielo / El barrio de Gallo Bueno / Perdió la tranquilidad / El Negro y Nicolasito / Se ocultaron en la loma / Cuentan que José Domingo / Voló como una paloma. / Pero dentro de la casa / ta’ba Rodrigo Barraza / Que compuso “la maroma”.

“Se viene entonces, en la voz del alcalde que retoma su dignidad y la discrecionalidad como primera autoridad del pueblo, su reacción y decisión que le confiere el tono macondiano y anecdótico a la canción” (Ibíd): Como alcalde te prohíbo / Usar pistola en el cinto / En Colombia y San Jacinto / es material subversivo / Una multa de cemento / mañana vas a pagar / por intento de homicidio / a la primera autoridad / Como de vergüenza peno / al barrio Gallo Bueno / Lo voy a pavimentar. El corolario de la canción la dejó su autor en su versión original: “Y lo pavimentó”. El suceso de Gallo Bueno “es un ejemplo de la veleidad y desafueros de un Alcalde pero también de la forma como en los pueblos de Macondo se administra lo público sin deslindarlo de lo privado: la multa que salió de su propio bolsillo- o del presupuesto del Municipio que a veces es el mismo como en el cuento de García Márquez- sirvió para pavimentar el barrio y lavar así la afrenta. Al menos De La Cruz con la obra supo resarcirse del escándalo y la canción lo redime a él por lo que siempre será recordado. Alcaldada y todo por la forma tan particular de ejecutar su presupuesto; pero, ojalá cada mandatario municipal pagara sus afrentas y las de sus familiares con obras de pavimentación.” (Ibíd)

Por todo lo anterior, los expertos ubican a Pacheco Anillo “entre los cinco compositores más grandes de la historia de la música de acordeón, no solamente del vallenato. Fue un folclorista de tiempo completo. Uno de los detalles que más destaca Juan Carlos Díaz, era su capacidad de investigador. “Él, cuando iba a los pueblos con Landero, iba averiguando qué había, se preguntaba cómo nació el son del Magdalena con Pacho Rada; cómo nació la cumbia; él tenía una tesis de todo eso. Él decía que la cumbia sin llamador no es cumbia, refiriéndose a que la cumbia sin el aporte negroide, no suena. Los indios tenían el pito y los españoles pusieron el canto, pero el llamador es el que le da el compás”.” (Ramos, 2023) Así, Pacheco fue “uno de los que defendió con fundamento los más de 35 ritmos en las sabanas del Bolívar Grande” (Ibìd), que comprendía lo que hoy son los departamentos de Sucre, Córdoba, Atlántico y Bolívar, de los cuales también fue VOZ tan representativa que se convirtió en La palabra mayor del antiguo Bolívar Grande.

Precisamente por “su ejemplo de humildad, gentileza, talento y creatividad”, el Festival Vallenato de 2005, le rindió un gran homenaje al declararlo Rey Vitalicio, “por su excelente trabajo al aportar para el patrimonio musical colombiano, hermosas páginas de gran sabor costumbrista y lleno de poesía”. El nombre del insigne compositor ARPA, quedó inscrito “para siempre a través de sus obras en la historia del universo vallenato donde sus aportes fueron fundamentals.” Él fue y seguirá siendo “un verdadero juglar, especialmente para las nuevas generaciones, a quienes le demostró que la sabiduría musical no la detiene el tiempo, sino que se pinta en bellos colores, vuela libre como el mochuelo y terminan en las tristezas del viejo Miguel.” (El Pilón, 2023) Así pues que el legado cultural de este buen amigo, enorme compositor y gran ser humano nunca morirá.

¡Amables lectores multicreyentes, sentipensantes y librepensadores!, estamos afligidos porque se nos fue el cuerpo del más importante juglar de la música vernácula de la Sabana del Bolívar Grande, “triste noticia que como una ráfaga de pesares se extendió por el Caribe y el país, llenando de congoja los corazones de millones de colombianos que gozaron de su bella música y se sentían identificados y representados en sus canciones.” (Consuegra, 2023) ARPA tuvo una “prolífica vida como compositor, cantautor, hacedor cultural, embajador de la música sabanera y excelso cultor y promotor de la cultura colombiana… fue y siempre será un auténtico cultor de las costumbres regionales y amante de la tradición musical. Con acierto se describió a sí mismo, en su canción ‘El pintor’, como un artista que se valió de la nostalgia para componer ‘El viejo Miguel’ o de la dulzura para pincelar a ‘Mercedes’ o ‘El mochuelo’, pintando los sentimientos que no se ven, pero sí se sienten, tal como lo hacía otro gran juglar de la música vallenata que también partió, Leandro Díaz.” (Ibìd)

No obstante, la muerte corporal es así, “intempestiva, misteriosa y caprichosa, él la esperaba por los contornos cardíacos, así lo había confesado públicamente, tenía un corazón desgastado por tanto uso, el amor duele, por eso sintió en su pecho la revolución y cumplió la pretensión de no ser un hombre del montón, de ahí su maravillosa obra; paradójicamente, su huida del mundo de las formas la propició un lamentable tropezón” (Del Río, 2023) accidental en la carretera de su Caribe eterno. “Seres como el sempiterno juglar Adolfo Pacheco… no se repiten, son únicos y justo por eso jamás desaparecen, son de nadie y son de todos, por eso la congoja que causa su ascensión al más allá nos embargó…, se trata de un sentimiento viral que no cesa y de seguro como el amor que él profesaba, entre más viejo más fino. El maestro y todo lo que representó y representará, es un patrimonio inmaterial de la humanidad presente y futura.” (Ibìd)

En suma, pues, el nombre de ARPA será difícil de olvidar en Colombia y, especialmente, en la región Caribe, gracias a los grandes éxitos que firmó a lo largo de su inmensa y prolífica carrera. A sus 82 años, nos deja una obra de arte compuesta de más de 200 canciones -de las cuales hay 126 grabadas- entre las cuales están “decenas de paseos (La hamaca grande, El tropezón, El mochuelo), sones (El bautizo, Mercedes), cumbias (Cuando lo negro sea bello, Mi machete) y el que está considerado como el mejor merengue de todos los tiempos: El viejo Miguel.»(Samper, 2023) Seguro ahora hay una parranda armada “en la casa de Ada Luz que sostienen los angelitos el bueno de Adolfo, Escalona, Leandro, Alejo, el viejo Emiliano y otras almas bullangueras que andan” (Ibíd) cantando gustosas en todo tipo de fiesta celestial igual que cantaron magistralmente a su pueblo.

Se murió pues nuestro querido Ado “y cayó de repente una tonelada de rostros, olores, sabores, sonrisas, momentos incorporados y vividos gracias a sus cantos. Porque cada uno de ellos es un pedazo de vida que se quedó en la piel de afuera y en la del alma.” (Vanegas, 2023) Por eso, entre cantos y acordeones el pueblo del amado San Jacinto le dio el último adiós honorífico a su hijo ilustre, al que no cambiaría ni por un imperio, con sencillez, fiesta, gaita y acordeón, cumplieron su deseo final señalando con alegría el camino de su partida; su padre, el viejo Miguel ya no estará solo en Barranquilla, lo acompaña su hijo y demás amigos de parranda en el Gurrufero” (Del Río, 2023)

Es evidente, entonces, que el espíritu de Adolfo Pacheco Anillo no ha muerto porque está en sus canciones y además, lo que perdura está en la memoria de los mortales y en la madre tierra. El sábado de su deceso ha sido el sábado más triste para los Caribes colombianos porque el gancho de la muerte imprevista nos arrebató el cuerpo del juglar incomparable de los Montes de María lo que produjo profundo dolor: él compuso su narrativa vallenata con amor y dulzura y denunció sin piedad la desigualdad, ojalá que su espíritu lúdico y su presencia etérea sigan rasgándonos el corazón para que su gran legado perdure eternamente en nuestra memoria: ¡descanso eterno en su tumba y encuentro glorioso con el viejo Miguel y la vieja Merce y con nuestro porvenir venturoso de paz total!

INDISPENSABLES MURMULLOS REFERENCIALES

- Carrillo Hinojoza, Félix (2023). Adolfo Pacheco Anillo, un pilar de la modernidad del Caribe. El Espectador, Bogotá, publicado el 29 de enero en https://www.elespectador.com/entretenimiento/musica/adolfo-pacheco-anillo-un-pilar-de-la-modernidad-del-caribe-2/

- Consuegra, José (2023). ADIÓS AL JUGLAR. El Heraldo, Barranquilla, publicado el 30 de enero en https://www.elheraldo.co/columnas-de-opinion/jose-consuegra/adios-al-juglar-columna-de-jose-consuegra-bolivar-974041

- Del Río González, Enrique (2023). Sempiterno maestro. El Universal, Cartagena, publicado el 31 de enero en https://www.eluniversal.com.co/opinion/columna/sempiterno-maestro-LK7837481

- El Pilón (2023). “Demostró que la sabiduría musical no la detiene el tiempo”: Festival Vallenato exalta a Adolfo Pacheco. El Pilón, Valledupar, publicado el 1 de febrero enhttps://elpilon.com.co/demostro-que-la-sabiduria-musical-no-la-detiene-el-tiempo-festival-vallenato-exalta-a-adolfo-pacheco/

- El Universal (2023). 5 grandes éxitos para recordar al maestro Adolfo Pacheco. Redacción Cultural de El Universal, Cartagena, publicado el 28 de enero en https://www.eluniversal.com.co/cultural/5-grandes-exitos-para-recordar-al-maestro-adolfo-pacheco-FK7826557

- Medina Sierra, Abel (2015). «GALLO BUENO»: CRONICA CANTADA DE UNA ALCALDADA. Lecturas del Vallenato, Valledupar, publicado el 16 de junio en http://lecturasdelvallenato.blogspot.com/2015/06/gallo-bueno-cronica-cantada-de-una.html

- Ramírez C, Clinton (2023). Un tropezón con Adolfo Pacheco. Panorama cultural de la costa Caribe de Colombia, Barranquilla, publicado el 1 de febrero en https://panoramacultural.com.co/musica-y-folclor/9093/un-tropezon-con-adolfo-pacheco

- Ramos Zambrano, Javier. Adolfo Pacheco descansa en paz. El Universal, Cartagena, publicado el 29 de enero en https://www.eluniversal.com.co/opinion/columna/adolfo-pacheco-descansa-en-paz-DJ7830410

- Salcedo Lora, Juan (2023). RECUERDO DE UN AMIGO, ENORME COMPOSITOR Y SER HUMANO. El Heraldo, Barranquilla, publicado el 31 de enero en https://www.elheraldo.co/columnas-de-opinion/juan-salcedo-lora/recuerdo-de-un-amigo-enorme-compositor-y-ser-humano-columna

- Samper Pizano, Daniel (2023). Burrada atroz. Cambio Colombia y Los Danieles, Bogotá, publicado el 29 de enero en https://cambiocolombia.com/los-danieles/una-atroz-burrada

- Troyat, Henri (2006). Dostoievski. Traducción: Irene Andresco. Vergara Grupo Zeta: Barcelona.

- Vanegas Athías, Beatriz (2023). Adolfo Pacheco: el canto que no calla. El Espectador, Bogotá, publicado el 1 de febrero en https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/beatriz-vanegas-athias/adolfo-pacheco-el-canto-que-no-calla/

Muy bueno

Gracias.

Genial este texto,dos correcciones «rancho – embargó (racho,embargo),esos parangones Hermosos,Recursos estilísticos… Felicitaciones González…

Profe Alcides, muchas gracias por su lectura, comentarios y correcciones.

¡Profundo y afectuoso, social y particular!

Veo que tus facultades han tenido una amplia dedicación al cantar de tu tierra. Es un principio de identidad. Esperamos que uno de tus próximos libros se ocupe del vallenato, pues a muchos cachacos nos faltan hasta los principios elementales de ese aire costeño, tan ligado a la vida nacional.

Mil y una gracias maestro Borja por su lectura y comentarios. Sí, uno de mis próximos se ocupará del vallenato; pero no olvide que en Triple aventura académica hay un capítulo dedicado al tema (emancipadora rapsodia vallenata se titula, p. 216).

Profesor Dairo, muchas gracias por tan hermosa narración que nos recuerda la vida y obra de este «juglar» de la canción vallenata y que resalta nuestro folclore costeño.

Mi estimado Nelson, muy amable por tu lectura y comentario.

¡Felicitaciones! Tu escrito es un homenaje ecuménico a esa tierra fértil del río Magdalena y las sábanas de Bolívar. Te dejo está cumbia, de mi autoría, que busca prolongar esa herencia de nuestros ancestros. https://youtu.be/9fyIE50YQrA. Un abrazo.

Mi estimado amigo y colega, muchas gracias por lectura, comentario y tu muy buena cumbia, que invito a escuchar.

El maestro Pacheco por medio de su obra musical generada, ha dejado un cúmulo de incentivo musical a las nuevas generaciones de su entorno.

En el mañana estará su ejemplo musical presente, que impulsará a muchos juglares vallenatos a lanzar al pueblo sus grandes obras musicales.

Así es profe Héctor, muy amable por su lectura.