EL ÁNGEL MALDITO DEL CARIBE COLOMBIANO

Amables lectores multicreyentes y sentipensantes hace 80 años nació Raúl del Cristo Gómez Jattin, una figura fundamental de la poesía del siglo XX de Colombia, quien plantó trágicamente una hermosa semilla inconfundible en nuestra literatura; ahora, cuando la III Guerra Mundial de destrucción masiva sigue dependiendo de la voluntad de unos pocos e irresponsables líderes endiablados frente a un gentío imbuido en el jolgorio deportivo del Mundial de Clubes y campeonatos nacionales, les cuento su vida y obra que son una realización objetiva del valor histórico de sus ideas, de su lucha, de su consagración y de su vocación poética desprovista de superioridad e inferioridad moral, pero poseída por una estética y ética que elevan el espíritu.

Raúl del Cristo Gómez Jattin (RCGJ) nació el 31 de mayo de 1945 –año en que coincidencialmente el mundo culminaba su II Guerra- en la Cartagena de Indias del Caribe colombiano en una familia de ascendencia siria conformada por el abogado y pedagogo Joaquín Pablo Gómez Reyniero y de Lola Jattin Safar, una gran mujer y madre amorosa. Su infancia y adolescencia transcurrieron al lado de su hermano mayor Rubén y de sus queridos progenitores en el municipio de Cereté (Córdoba), quienes se esforzaron en prodigar a sus hijos una educación esmerada en esta tierra cálida y húmeda que se convertiría en escenario simbólico y material de muchos de sus versos. Además, Cereté es una de los pueblos -como son la mayoría- castigadas por la violencia en Colombia; está situado a orillas del río Sinú, en un entorno similar al que inspiró a Gabriel García Márquez.

Desde su más temprana edad, su familia lo pondría en contacto con la literatura y las grandes obras universales, especialmente su padre, quién se destacaba como un excelente profesional y un gran lector, con quien leyó numerosas obras que contribuyeron a forjar su espíritu profundamente sensible y a templar su naciente alma de artista de la palabra. Viene aquí de molde mencionar “a Scherezada y a todos los mil y un hechizos y maravillas que arrobaron su alma de niño a los seis años cuando su padre lo descubriera debajo de la cama leyendo un tomo de la Mil y Una Noches.” (Cogollo, 2021) Raúl se levantó así en una familia encantadora y en un medio rural idílico, violento y académico que lo llevaría a afirmar después en una entrevista a un medio de comunicación capitalino: “No había -en mi casa- el inmancable automóvil. Pero libros sí, todos los que quisiera”.

Veneno de serpiente Cascabel es uno de los poemas que publicaría en 1986 en el que el hablante lirico es precisamente el niño Raúl apegado a su gallo de pelea, a su talisayo, a esa ave de la casa a la que rememora engalanándola, ataviándola con la palabra exquisita. No solo lo nombra en el recuerdo, sino que lo reviste de humanidad. En este poema RCGJ es dos voces en una, es dos hablantes liricos al tiempo, “porque es el niño que sufrió cuando a su gallo preferido lo envían de nuevo a la ‘guerra’ y a la vez es el poeta que sublima el recuerdo y lo viste de dorados ropajes con la palabra escogida, elevada. Lenguaje que mezcla con sabio tino usando símbolos coloquiales y referentes del lenguaje estándar. El poema es una especie de breve crónica de un hecho preciso que se marcó en el corazón del niño y afloró en la lengua del poeta maduro.” (Polo, 2020) Veámoslo:

“Gallo de ónix y oros y marfiles rutilantes/quédate en tu ramaje con tus putas mujeres/Hazte el perdido el robado hazte el loco/Anoche le oí a mi padre llegó tu hora/mañana afílame la tijera para motilar/al talisayo me ofrecieron una pelea para él/en Valledupar Levántate temprano/y atrápalo a la hora del alimento dijo mi padre/talisayo campeón en tres encuentros difíciles/he rogado y llorado que te dejen para siempre/como padre gallo pero a mi viejo ya le dieron/el dinero y me compró un juego de dominó para engañarme/Pero ya estás cantándole a la oscuridad/para que se vaya te contestaron tus vecinos/Y mi padre está sonando sus chancletas en el baño/es imposible evitar que te manden otra vez a la guerra/porque si mañana te espanto padre de todas maneras/hará prenderte por José Manuel el Indio así que/prepárate a jugarle sucio a tu contendor/pues le robé al Indio un veneno de serpiente cascabel/para untarlo en las espuelas de carey/En medio del tumulto y la música de acordeones/me haré el pendejo ante los jueces que siempre/me han creído niño inocente y te untaré/el maranguango letal es infalible como el mismo diablo/Voy a apostar toda mi alcancía a nuestra victoria/con lo ganado construiré un disfraz de carnaval/y lo adornaré con tus mejores plumas”.

He allí pues el poeta que se valió de su entorno inmediato para contarnos su historia personal, que también es la de su pueblo y la de los pueblos del Sinú y del Caribe. Él culmina el poema con un sarcasmo, casi que con una risotada: «Con lo ganado construiré un disfraz de carnaval y lo adornaré con tus mejores plumas». Mucha de la poética de RGJ se sustentaría en esa edad mágica de la niñez, en esos años maravillosos de descubrimiento y asombro, de inocencia corrompida, de prueba y error. “La infancia de Raúl, no solo es aventura y descubrimiento, sino también es la felicidad de la compañía, de la aceptación de todos, del amor de los padres y de los amigos.” (Polo, 2020) Es el contraste con la marginalidad que viviría luego el loco, el despreciado, el mendigante de un amargo pedazo de pan.

RCGJ cursó los años del bachillerato entre Cereté, Montería y Cartagena, donde al final se graduó de Bachiller a la edad de 19 años siendo profesor de historia y geografía. A los 21 años se trasladó a nuestra capital compleja de entonces para iniciar estudios de derecho en la Universidad Externado de Colombia, cuyas materias finalizó exitosamente sin llegar a graduarse por atender el íntimo llamado de sus inclinaciones artísticas, en especial del teatro -como actor y adaptador dramático- y de la poesía, aunque al principio se dedicó al teatro clásico -Aristófanes, Sófocles y otros- del que posteriormente se alejaría por su politización debido a los conflictos socio-económicos de nuestro país.

La Colombia de los años 60 del siglo XX se caracterizó por el inicio del Frente Nacional, un acuerdo bipartidista para alternarse en el poder entre liberales y conservadores, buscando superar la violencia política desatada por varios motivos, pero sobre todo por el asesinato del liberal socialista Jorge Eliécer Gaitán Ayala en 1948, acto atroz que incidió en la aparición de la guerrilla -FARC, ELN…- y movimientos opositores a dicho Frente –el MRL de Alfonso López Michelsen, la ANAPO de Gustavo Rojas Pinilla y el Frente Unido del Pueblo de Camilo Torres Restrepo-. De acuerdo con el novelista e investigador Hernán Borja, no hubo un enfrentamiento entre liberales y conservadores, sino un enfrentamiento de las élites de ambos partidos por el poder político y el usufructo económico, que derivó en la miseria y la muerte de muchas gentes y que sin ningún recato se unieron en el Frente Nacional para continuar con su poder económico. En el seno de las poblaciones, se incubó la posibilidad de apoderarse de los bienes y tierras de otro, con el argumento y aval del Liberalismo o del Conservatismo; así como desde los púlpitos se hicieron campañas contra los protestantes, que estaban resintiendo la hegemonía católica y, por consiguiente, los diezmos, limosnas y el usufructo de los sacramentos.

Pero también hubo un notable crecimiento económico con la creación de empresas estatales para fomentar la industrialización, una expansión de la educación con la creación de instituciones como el SENA, y una extensión considerable de la electrificación; además, se vio el auge de la música colombiana con la difusión de ritmos como la cumbia y el vallenato a nivel nacional e internacional, y la difusión de la cultura popular, incluyendo el cine, la literatura y la música que reflejaron los cambios sociales y políticos de la época con el «new look» y la ropa más juvenil: problemas varios, oportunidades socio-económicas, culturales y educativas que generaron un importante flujo migratorio del campo a la ciudad. De todos modos, creo con este amigo y colega que la lección de Marx sobre la infraestructura económica que define la superestructura ideológica, es aplicable a dicho época y a las demás, incluida la actual.

Esta etapa de la vida de RCGJ estuvo marcada por el alcohol, la droga y por algunos trastornos mentales y una existencia errante que lo llevó a vivir temporadas en la calle y en hospitales psiquiátricos tanto de Bogotá como de La Habana, o dependiendo de la caridad de amigos y conocidos o desconocidos. “Su vida dimana de sus poemas desde lo que leía, hasta lo que vivía con sus familiares –Retratos– y lo que posteriormente fue su terrible viacrucis” (Cogollo, 2021) en dichos hospitales. Él “no estaba destinado a ser reconocido en su oficio de abogado o dramaturgo, sino como escritor, es así que, al descubrir su pasión por la poesía, decide después de algunos años abandonar la ciudad de Bogotá y regresar nuevamente a su amada Cereté” (Forero, 2023), mágico lugar que el poeta prefería nombrar como Valle del Sinú.

Esta tierra lo ayudó a inspirarse y fue testiga de sus primeros versos que iniciaron su carrera poética publicando su primer libro a la edad de 36 años bajo el título Poemas -1981- en el que hay un compendio de textos poéticos que ya dan pistas de su estilo frontal y descarnado. Una composición de ese poemario que lo evidencia es Yo tengo para ti mi buen amigo un corazón de mango del Sinú / Oloroso / genuino / amable y tierno / (Mi resto es una llaga / una tierra de nadie / una pedrada / un abrir y cerrar de ojos / en noche ajena / unas manos que asesinan fantasmas) / Y un consejo / no te encuentres conmigo.

A partir de 1981, entonces, el cartagenero nato y el cereteano de corazón se dio a conocer en Colombia como poeta con una propuesta simbolista, vanguardista e iconoclasta en algunos aspectos temáticos. “Cultivador exquisito del verso en su forma y expresión más puras. No era un gramático de la lengua, era más bien un artífice de la palabra y las palabras eran su medio de expresión, no más que eso. No reparaba en su naturaleza gramatical. Las empleaba como medios de expresión de su propia vida. Leer la poesía de Gómez Jattin es acceder a su vida íntima, personal y familiar, porque toda ella de cuerpo entero aparece ahí, palpitante y llena de vida. Por ello también se le ha llamado vitalista.” (Cogollo, 2021)

Después, durante los años 1982 y 1987, RCGJ escribiría Del amor, libro en el que reafirmaría su estilo y continúa temas como el amor, la muerte, el dolor, etc. En las lágrimas tuyas está todo el terror es un buen ejemplo: “Como en un cuadro de De Chirico El Tiempo / se queda detenido entre los objetos y / los hombres sueñan la eternidad / Las chimeneas son falos humeantes / que penetran el cielo de Lo Absoluto // Como en un color de Borges El Tiempo se / queda entre las palabras del Ciego / Los hombres han conocido a través de / lo insólito la eternidad El sexo / de Borges es infinito y estoico /// En las lágrimas tuyas está todo / el terror a la noche de la soledad / y la muerte En tus palabras está / contenido el Más Allá del Amor y su sueño”.

En este poema el autor caribe explora la intensidad y el poder del dolor a través de la imagen de las lágrimas, sugiriendo que en el llanto se manifiesta una profunda experiencia de angustia y miedo. La frase «Como en un cuadro de De Chirico» introduce una referencia artística, posiblemente aludiendo a la atmósfera inquietante y melancólica característica de la pintura de Giorgio de Chirico, en la que el tiempo parece detenerse y los objetos cotidianos adquieren un aura de misterio y premonición. El poema explora la idea de que en el dolor se encuentra una verdad profunda y, a la vez, aterradora. La comparación con De Chirico refuerza la sensación de extrañamiento y la atmósfera onírica que a menudo impregna la poesía de RCGJ. “El poema no solo describe las lágrimas, sino que las utiliza como una metáfora para hablar del terror inherente a la condición humana, especialmente en relación con el paso del tiempo y la inevitabilidad de la muerte…” (IA)

Luego, siguió Tríptico Cereteano (1988), una de sus obras más importantes conformada por Cereté, El árbol loco y Retratos, donde conjuga memoria, delirio y paisaje. Esta trilogía poética es considerada su producción literaria más completa y madura; específicamente de sus Retratos dijo Juan Gustavo Covo Borda: Gómez Jattín es “exuberante en su vitalismo whitmaniano, su amor desmesurado y promiscuo, recubre hombres y animales, mujeres y paisajes, con una sinceridad brutal y conmovedora». He aquí un texto en el que el poeta está hecho De lo que soy: “En este cuerpo/En el cual la vida anochece/Vivo yo./Vientre blando y cabeza calva,/Pocos dientes y yo adentro…/Como un condenado/Estoy adentro y estoy enamorado/Y estoy viejo.//Descifro mi dolor con la poesía/ Y el resultado es especialmente doloroso…/Voces que anuncian: ahí vienen tus angustias,/Voces quebradas ya pasaron tus días/La poesía es la única compañera/Acostúmbrate a esos cuchillos/Es la única.”

También me gustaría referenciar El que no entendió nunca, un poema también de Retratos en el que sigue el escritor autobiográfico, el de los poemas como fotos instantáneas que le roban un instante a la muerte, eternizándolo en palabras. Este es un poema lacónico y simple en el que el uso del lenguaje es referencial, “Raúl no renuncia a la pretensión del esteta que habita dentro de él y el texto se eleva incluso por encima del lenguaje estandarizado, pese a su falta de rimbombancia y florituras. En este poema pesan mucho más el fondo, su sentido desgarrador y conmovedor que la misma forma. Es el reclamo airado al amigo que lo niega… Te olvidas/ de aquella época ilustre/ cuando tuviste a tus pies la poesía… El poema conmueve, induce a calzarte los zapatos del poeta y a sentir el dolor de la indignación, de la traición y de la soledad. Cuando lo llevaban al matadero estabas cerca de él y solo miradas de rencor le prodigaste… La imagen alude al vicioso, al loco arrastrado al hospital psiquiátrico en contra de su voluntad, bajo la mirada indiferente de sus seres queridos. Una soledad que se explaya en el poema y que no se nombra tácitamente, pero que se siente y golpea al lector…” (Polo, 2020)

Pues bien, se sabe que en su municipio adoptivo y en su ciudad natal RCGJ pasó por ser un orate más al que pocas personas entendieron:“En Cereté cerraban las puertas y las ventanas cuando veían pasar al poeta… En aquel entonces un ser genial como Raúl, no solo era incomprendido por sus contemporáneos y por la sociedad colombiana, sino por su propia familia. Casi todos, al final, sin saber qué hacer y cómo sobrellevar su enfermedad mental, decidieron huir de él”, dice Gustavo Tatis. El mismo poeta afirmó al ya desaparecido diario La Prensa, según su coterráneo Nabonazar Cogollo (2021): “-En Cereté- dicen que yo soy un loco. Pero lo cierto es que el único cuerdo allá soy yo”.

A propósito, el gran médico cesarense Jorge Ayala Buelvas -mi primo hermano del alma- narra que una tarde paseaba y disfrutaba comiendo helados con su hija de siete años por la ronda del Sinú: la niña al ver que Raúl se acercaba a ellos, corre a mis piernas gritando viene el loco. Él, al pasar frente a nosotros, en medio de una carcajada, susurró dulce y lleno de felicidad: «Todos estamos locos, unos más que otro». Dairo, me comentaría el primo después en Bogotá, hermano que lección nos dio ese loco. Jorge cuenta que en la clase de Psiquiatría su profesor les decía: «Si encuentran una persona normal, tráiganmela para tratarla».

Hay algunos que piensa que «La locura es un grado superior de cordura». Sea o no sea cierto este pensamiento, creo que nuestra sociedad no trató bien a nuestro poeta loco quien a pesar de todo nos dejó este Conjuro inmortal: “Los habitantes de mi aldea / dicen que soy un hombre / despreciable y peligroso / Y no andan muy equivocados / Despreciable y Peligroso / Eso ha hecho de mí la poesía y el amor / Señores habitantes / Tranquilos / que sólo a mí / suelo hacer daño”.

En verdad, este autor singular era un poeta loco como Don Quijote de la Mancha que en medio de su locura juzgaba locos a los demás y se ponía él mismo a salvo de toda sospecha. Pero ¿hasta qué punto lo entendimos realmente? RCGJ tiene la conciencia de la locura, del vicio, de las trasgresiones sociales; “y es ‘maldito’ porque ha renunciado a la simulación, una ruptura imperdonable para las buenas conciencias de la sociedad que solo después de muerto empieza a reconocer su grandeza”. (Fiorillo, 2004: 24) Él era un hombre “con una mentalidad cosmopolita a toda prueba que hacía sonreír ingenuamente y de soslayo a todo aquel que se veía enajenado de acceder al súmmum de su delicada poesía, de sus más refinadas elucubraciones intelectuales.” (Ibíd) Por fortuna, hoy la locura de un poeta tan maldito como Raúl “es una escueta anécdota ante el tamaño infinito de su bella y eterna poesía”.

Dejémoslo que él mismo hable en El Dios que adora: “Soy un dios en mi pueblo y en mi valle/No porque me adoren sino porque yo lo hago,/Porque me inclino ante quien me regala/Unas granadillas o una sonrisa de su heredad//O porque voy donde sus habitantes recios/ A mendigar una moneda o una camisa y me la dan/ Porque vigilo el cielo con ojos de gavilán/Y lo nombro en mis versos/Porque soy solo/Porque dormí siete meses en una mecedora/Y cinco en las aceras de una ciudad./Porque a la riqueza admiro de perfil/Más no con odio./Porque, porque, porque/Amo a quien ama…Porque sé cultivar naranjos/Y granadillas y vegetales/ Aún en la canícula./Porque tengo un compadre/A quien le bauticé todos los hijos y el matrimonio./Porque no soy bueno de una manera conocida./Porque amo los pájaros y la lluvia/y su intemperie/Que me lava el alma…/Porque mi madre me abandonó/Justo cuando más la necesitaba./Porque cuando estoy enfermo/Voy al hospital de caridad./Porque respeto sólo al que lo hace conmigo,/Al que trabaja cada día/Un pan amargo y solitario y disputado/Como estos versos míos/Que le robo a la muerte…”

Este era nuestro Raúl Gómez Jattin: alguien que desperdigaba poesía, convirtiendo en oportunidad de poiesis el terrible drama de su trastorno mental, de su vivir errante y andariego, de su no tener qué comer y de su esclavitud de los alucinógenos: “Voy de hospital en cárcel en conocidos inhóspitos/como ellos Almas con cara de hipodérmica/y lecho de caridad Entregándole mi compañía/a cambio de un hueso infame de alimento/Toda esa gran vida a los alucinógenos debo”, él mismo contó en uno de sus poemas. Es decir, no había mucha distancia “entre el hablante lirico de sus poemas y el Raúl de carne y hueso que muchos se peleaban para ver y escuchar en sus recitales y que otros evitaban como a un apestado en sus peores momentos de locura” (Polo, 2020): Tierra, muerte y locura precisamente se titula una tesis doctoral sobre su obra sustentada por Carlos Jaúregui en la Universidad de Virgina en 1997.

A raíz de la escritura de este artículo quincenal, releí La lucha contra el demonio de Stefan Zweig, parte de cuatro volúmenes que denominó Los constructores del mundo, tipología del espíritu, en que hace un retrato de tres de los poetas más importantes de Alemania, Hölderlin, Kleist y Nietzsche, unidos por el genio y la autodestrucción. La vida, la genialidad y la tragedia de RCGJ poseen una extraña afinidad en los destinos de su existencia, que lo unía con estas tres figuras épicas.

Según Gonzalo J. García (1925) -el neurocirujano que atendió a nuestro poeta endemoniado el día de su accidente mortal-, Zweig se refiere a los poetas alemanes así: “Los tres terminan prematuramente su vida con un espíritu destrozado y un mortal envenenamiento de los sentidos. Los tres terminan en la locura o el suicidio. Los tres parece que viven bajo el mismo signo del horóscopo. Los tres pasan por el mundo cual rápido y luminoso meteoro, ajenos a su época, incomprendidos por su generación, para sumergirse después en la misteriosa noche de su misión. Ignoran a donde van; salen del infinito para hundirse de nuevo en el infinito y, al pasar, rozan apenas el mundo material (…) Son esclavos. Son posesos (en todo el sentido de la palabra) del poder de demonio… Esa inquietud innata, y esencial a todo hombre, que lo separa de sí mismo y lo arrastra hacia lo infinito, hacia lo elemental. Es como si la Naturaleza hubiese dejado una pequeña porción de aquel caos primitivo dentro de cada alma, y esa parte quisiera apasionadamente volver al elemento de donde salió: a lo ultrahumano, a lo abstracto.”

El suicidio o demonio es, en nosotros, ese fermento atormentador y convulso que empuja al ser, por lo demás tranquilo, hacia todo lo peligroso, hacia el exceso, al éxtasis, a la renunciación y, en algunos instantes, hasta a la anulación de sí mismo. De esta manera, según García, lejos del tiempo y el espacio, fue el mismo demonio que no pudieron conjurar estos poetas alemanes, con el que GJ tuvo que lidiar en su querida Cartagena, amada Cereté y su extraña Bogotá. A propósito, Antonín Artaud, en Van Gogh: el suicidado por la sociedad, dice: “Todos fuimos envenenados, aunque todo eso nos haya hechizado, hasta que por fin nos hemos suicidado”, ¡como el mísero Van Gogh, no somos todos, acaso, suicidados (León, 2019) o endiablados por la sociedad! Viene como anillo al dedo “una reflexión de Theodor Adorno en Teoría Estética, donde elabora una crítica a la teoría psicoanalítica del arte que nos parece válida para cualquier campo de interpretaciones sobre la importancia de la obra de los llamados “locos” o “malditos” como Raúl del Cristo, divididas en un: “a pesar de su enfermedad” o “gracias a su enfermedad”. (Ibíd)

Posteriormente, nuestro poeta maldito publicó El libro de la locura en 1955, el cual es un testimonio poético de su experiencia de la lucha contra la enfermedad mental y sus problemas. Una obra profunda que hurga en la psique del poeta endemoniado desde su propia vivencia en los hospitales psiquiátricos y la marginación, lo que influyó en la mayoría de su obra, especialmente en este libro en el cual muestra su valentía al abordar estos temas tan personales que él socializó en Bogotá, Cereté y Cartagena. Este poemario nos remite inevitablemente a la obra clásica de Erasmo de Rotterdam, Elogio de la locura, que explora la locura desde una perspectiva filosófica y satírica; igualmente, el texto de RGJ nos remite a El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha: “El artista, afectado por la enfermedad, se ve impulsado a crear más”, afirma El ángel maldito del Caribe colombiano. A pesar de eso, o por eso, en Occidente, desde el siglo XVIII, la locura ha sido reprimida, aislada, perseguida. Es decir, se busca una manera eficaz de silenciarla, como bien lo dijo Foucault en su Historia de la locura.

El resto de la obra de RCGJ está contenido en Poesía 1980-1989 (1989), Retratos (1992) y Esplendor de la mariposa (1993). Además, tres años después de su muerte aparece El amor por todas partes(2000), libro póstumo en el que se reúne poemas inéditos y dispersos en el que hay una mirada más íntima y lírica del poeta en sus últimos años. Y en 2004, el Fondo de Cultura Económica mexicano publicó la antología poética Amanecer en el Valle del Sinú con prólogo de Carlos Monsiváis, destacado escritor, cronista y activista social del hermano país latinoamericano.

¡Amables lectores multicreyentes y sentipensantes!, permítanme mostrar a continuación el poema Desencuentros del poemario Poesía, que ilustra la tragedia y la belleza de éste y la de los demás pues nos sacan lágrimas de las entrañas en medio de la oscuridad de su locura o de su marginalidad y su misma soledad que le impuso su orientación sexual o su vida licenciosa atada al hedonismo, al goce del cuerpo y la dependencia de las drogas: “Ah desdichados padres/Cuánto desengaño trajo a su noble vejez /el hijo menor/el más inteligente/En vez de abogado respetable /marihuano conocido/En vez del esposo amante/un solterón precavido /En vez de hijos /unos menesterosos poemas/¿Qué pecado tremendo está purgando/ese honrado par de viejos?/¿Innombrable?//Lo cierto es que el padre le habló en su niñez de libertad/De que Honoré de Balzac era un hombre notable /De la Canción de la vida profunda/Sin darse cuenta de lo que estaba cometiendo”.

Así llegamos a los últimos diez años de la vida y obra controvertidas de El ángel maldito del Caribe colombiano que transcurrieron en su natal Cartagena dictando talleres de teatro y poesía en su Museo de Arte Moderno y en su Universidad; pero aquí también nuestro poeta endemoniado fue habitante de sus calles, parques, plazas y cafés, donde además escribía y recitaba versos con una intensidad que oscilaba entre el éxtasis y la desesperación. En esta época, sufrió múltiples crisis maníacas y depresivas severas al agravarse su trastorno bipolar debido al abuso de sustancias psicoactivas en medio del fucsia, su color favorito “por ser el rosado de los flamingos.” Por eso, “se le cerraron muchas puertas y quedó como un náufrago en un mar de letras.” (Char, 1997)

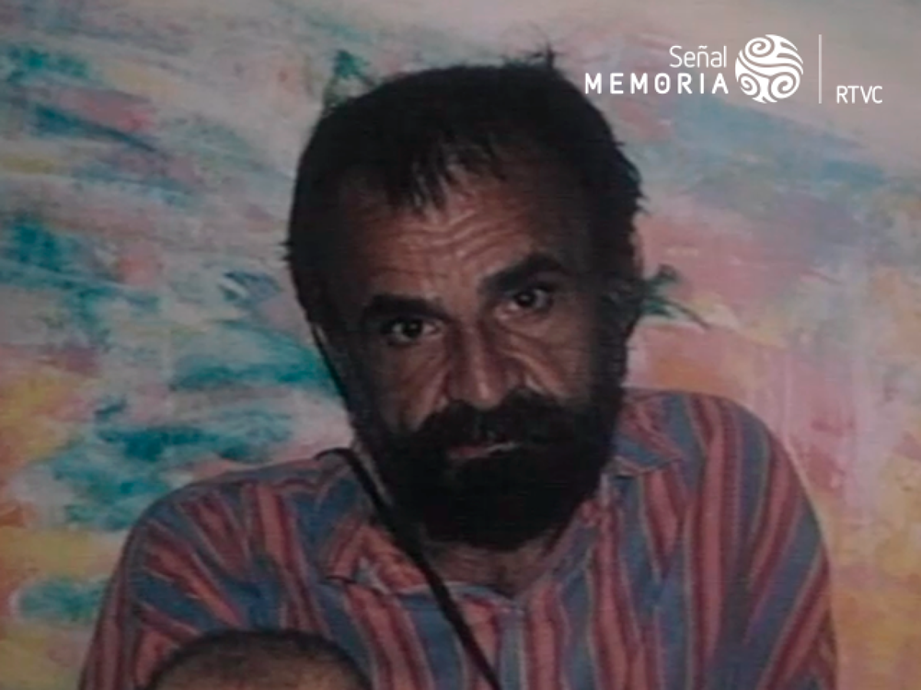

“Mi alma ya no resiste este cuerpo inmundo”, repetía el desgarrado poeta en medio del trasegar de las gentes por las calles amuralladas, por los refugios, por los burdeles y las cuevas de la capital bolivarense caminando descalzo con una barba de misionero y los ojos a la deriva. Esto sucedía días antes de su muerte, cuando sus delirantes sueños se volvían a confundir con sus pensamientos y volvía a enloquecer una vez más. Así “comenzó su descenso a los infiernos, como un Rimbaud caribeño que lleva a cuestas la maldición de los poetas.” (Char, 1997)

En esos sitios y en las esquinas de bohemia cartagenera repetía poemas bajo el signo del suicidio hasta que su ciudad natal se convirtió en su tumba. Los dos últimos escuchados fueron: “Siento que la muerte me ama y me busca para llevarme a su inframundo. Siento que tiende trampas a mi alrededor y me llama luctuosa a festejar mi entierro. La muerte intenta enloquecerme de terror, trastoca los caminos de mi sueño y me dicta implacable estos versos.” Pero “Mi poema es fuerte como un burro/ mi poema es erótico como un burro/ mi poema es modesto como un burro/ mi poema es trabajador como un burro/ mi poema tiene ojos bellos como un burro/ mi poema no está harto como un burro/ mi poema es barato como un burro/ mi poema es escaso como un burro/ como un burro mi poema es prescindible.” Sumido en la pobreza total pero muy bien bañado y muy bien vestido, muy cerca de la voluptuosa e icónica India Catalina, como si hubiera recibido invitación de ella, falleció casi a los 52 años arrollado por un autobús el 22 de mayo de 1997, en circunstancias confusas que alimentan el aura trágica que rodea su figura.

Confusas porque aún hoy no se ha esclarecido si fue a causa de un accidente o la decisión fatal de un suicidio, pero si fue por esto último, no olvidemos lo que expresó el poeta en unos de sus versos: “Los poetas, amor mío, son para leerlos. Mas no hagas caso a lo que hagan en sus vidas”. Como sea ahora lo recordamos con una mezcla de nostalgia y agridulce sentimiento de culpa. ¿Qué hicimos por él mientras lo tuvimos entre nosotros?, pregunta del citado Cogollo que hago mía al igual que su respuesta: Hoy en día un centro cultural en Cereté lleva su nombre y en Cartagena un parque reproduce algunos de sus versos. Parque al que han dado en llamar El Parque del Poeta. Nos resulta inevitable experimentar un estremecimiento del alma cuando releemos algunos de sus poemas mejor logrados. No por los textos de los poemas en sí, sino por la vida desgarrada y sufriente que palpita y se siente transpirar al través de ellos.

Así que la vida y obra de Raúl del Cristo Gómez Jattin estuvo marcada por la tragedia lo cual “no eclipsa el valor de su obra: al contrario, le otorga una densidad ética y estética que desafía al lector. En tiempos de corrección política y discursos pulidos, leer a Gómez Jattin es recordar que la poesía puede -y debe- ser peligrosa.” (hjck, 2025) Él “no pertenece a una escuela ni sigue una tradición académica. Su poesía emerge desde los márgenes, pero ha ido ganando el reconocimiento que le fue negado en vida. Hoy se le lee con respeto y fascinación, como una de las voces más singulares y necesarias de la poesía latinoamericana…” (Ibíd) Definitivamente, este poeta sinigual fue un cronista con el estilo personal de su propia ruina y de su relación con Cartagena, Cereté y Bogotá; pero también un místico del cuerpo y de la muerte, de la locura y la pasión y de lo que no encaja en la normalidad.

La poesía de RGJ se inscribe, entonces, en una tradición profundamente autobiográfica, marginal y contestataria. Su escritura, despojada de ornamentos, lanza al lector a una experiencia radical donde el yo poético se desgarra, se expone, se transgrede. Él escribió su poesía inspirada en su mirada mística del entorno natal y natural en el que creció; paisaje tropical que representaba para sí la plenitud de la existencia y que supo nombrar en la palabra: “Caótico y demente en el vivir, equilibrado y lúcido en su poesía. Fue clásico y trasgresor al mismo tiempo. Renunció a la simulación, bajó a los infiernos, narró en verso la crónica de sus tormentos” (p.14), expresó Heriberto Fiorillo en Arde Raúl, libro biográfico sobre el poeta en el que se traza su visión mística y panteísta de la naturaleza.

Su poesía se caracteriza, al decir de Juan Gustavo Cobo Borda (1999: 7-14), por un exultante erotismo que encuentra su cuerpo en la voz del otro, en esa atracción que es también abismo y que precipitaría su suicidio, después de pasar por cárceles y psiquiátricos. Él decía casi obsceno : “Si quisieras oír lo que me digo en la almohada/el rubor de tu rostro sería la recompensa/Son palabras tan íntimas como mi propia carne/que padece el dolor de tu implacable recuerdo/¿Te cuento Sí?/¿No te vengarás un día?/Me digo:/Besaría esa boca lentamente hasta volverla roja/Y en tu sexo el milagro de una mano que baja/en el momento más inesperado y como por azar/lo toca con ese fervor que inspira lo sagrado/No soy malvado Trato de enamorarte/Intento ser sincero con lo enfermo que estoy/y entrar en el maleficio de tu cuerpo/como un río que teme al mar,/pero siempre muere en él.”

Permítanme enfatizar que en la obra de RCGJ es recurrente la exploración de temas como la locura y la enfermedad mental, “abordadas sin victimismo ni pudor, como una forma de experiencia límite. La homosexualidad, tratada con naturalidad y rebeldía en una época en que aún era un tabú en la literatura colombiana. La pobreza, el desarraigo y la vida callejera, plasmadas con un realismo poético que no elude la crudeza. El erotismo y el deseo, muchas veces vinculados al dolor y a la necesidad de conexión humana… Su estilo mezcla lo coloquial con lo lírico, lo sucio con lo sublime, lo confesional con lo político.” (hjck, 2025) Si bien puede leerse dentro de la tradición del poeta maldito -como sus adorados Artaud, Baudelaire, Bukowski, Hôlderlin, Nietzsche o Rimbaud-, RCGJ le imprimió una voz propia profundamente anclada en el Caribe colombiano, lo que le otorga una musicalidad y color únicos que lo convierten en su especial artista endemoniado.

Por todo lo anterior, en cualquier momento del año, al loco poeta maldito nacido y muerto en Cartagena siempre lo celebré leyendo en voz alta mis tres poemas favoritos suyos: Lola Jattin, Qué te vas a acordar Isabel y Te quiero burrita, lectura que se me ha convertido en la más feliz forma de la apropiación de sus palabras. Con Lola Jattin evoco a su madre y a la mía: “Más allá de la noche que titila en la infancia/Más allá incluso de mi primer recuerdo /Está Lola – mi madre – frente a un escaparate/empolvándose el rostro y arreglándose el pelo/Tiene ya treinta años de ser hermosa y fuerte/y está enamorada de Joaquín Pablo -mi viejo-/No sabe que en su vientre me oculto para cuando necesite/su fuerte vida la fuerza de la mía/ Más allá de estas lágrimas que corren en mi cara/de su dolor inmenso como una puñalada/está Lola -lamuerta- aún vibrante y viva/sentada en un balcón mirando los luceros/cuando la brisa de la ciénaga le desarregla/y el pelo y ella se lo vuelve a peinar/ con algo de pereza y placer concertados /Más allá de este instante que pasó y que no vuelve/estoy oculto yo en el fluir de un tiempo/que me lleva muy lejos y que ahora presiento/Más allá de este verso que me mata en secreto/está la vejez – la muerte – el tiempo incansable /cuando los dos recuerdos: el fe mi madre y el mío sean sólo un recuerdo solo: este verso”.

Verso que, por supuesto, está centrado en la figura materna a partir de la cual explora temas de infancia, recuerdos y la fuerza femenina. La describe como una mujer hermosa y fuerte, incluso más allá de los recuerdos del poeta, quien evoca la imagen de Lola frente a un escaparate, arreglándose, y menciona la relación con su padre, resaltando el amor y la conexión entre ellos; su estructura poética es sencilla y directa, con versos que fluyen con naturalidad, reflejando la sencillez de la vida familiar, al igual que en otros poemas de Hijos del tiempo, poemario maduro y sereno publicado en 1989 por RCGJ en el que explora su figura a través de personajes históricos y míticos como Teseo, Medea y Homero, entre otros.

Amable lector generoso, ¿recuerdas el poema dos del poeta cartagenero y cereteano que leo anualmente? Qué te vas a acordar Isabel, así se llama esta reflexión nostálgica sobre la pérdida de la infancia y la juventud: “Que te vas a acordar Isabel/de la rayuela bajo el mamoncillo de tu patio/de las muñecas de trapo que eran nuestros hijos/de la baranda donde llegaban los barcos de La/Habana cargados de…/Cuando tenías los ojos dorados/como pluma de pavo real/y las faldas manchadas de mango/Qué va/tú no te acuerdas/En cambio yo no lo notaste hoy no te han contado/Sigo tirándole piedrecillas al cielo/Buscando un lugar donde posar sin mucha fatiga/el pie/Haciendo y deshaciendo figuras en la piel de la tierra/y mis hijos son de trapo y mis sueños de trapo/y sigo jugando a las muñecas bajo los reflectores/del escenario/Isabel ojos de pavo real/Ahora que tienes cinco hijos con el alcalde/y te paseas por el pueblo con un chofer endomingado/ahora que usas anteojos/cuando nos vemos me tiras un “qué hay de tu vida”/frío en impersonal/Como si yo tuviera eso/Como si yo todavía usara eso”.

A través de imágenes evocadoras, el hablante lírico cuestiona a esa mujer sobre su capacidad para recordar los juegos, los lugares y las experiencias compartidas, sugiriendo una distancia emocional y temporal que dificulta la evocación de esos momentos felices. El poema marca el tono melancólico y la duda sobre la posibilidad de recordar el pasado; menciona elementos concretos de la infancia, como la rayuela bajo el mamoncillo, las muñecas de trapo, el patio de la casa, y el río cercano, creando una atmósfera vívida y cercana, pero insinúa que esos recuerdos pueden estar desvaneciéndose, perdiéndose en el tiempo. También sugiere que la vida adulta, con sus trabajos y preocupaciones, ha alejado a Isabel de la inocencia y la alegría de la infancia. La repetición de la pregunta principal y la evocación de detalles concretos de la infancia crean un contraste entre el pasado y el presente, resaltando la pérdida de la inocencia y la dificultad de aferrarse a los recuerdos: Qué te vas a acordar Isabel, en su conjunto, es una reflexión sobre la fugacidad del tiempo y la dificultad de mantener vivos los recuerdos de la infancia. La voz poética, a través de ese interrogante, expresa una mezcla de nostalgia y resignación ante la inevitabilidad del paso del tiempo y la pérdida de la juventud.

Y, como lo anuncié, el tercero poema que leo anualmente es Te quiero burrita, uno de los textos costeños más transgresores de RCGJ que escribió reposado haciendo una siesta en una hamaca para nada disputada por ese cuadrúpedo para dar origen a la zoofilia poética folclórica criolla del Caribe colombiano. Este poema es transgresor de los valores culturales formales y violatorio “de la arbitraria frontera entre lo que puede ser dicho y lo que está prohibido, lo que debe ocultarse…Nada oculta quien carece de pudor.” (Jaramillo,1998) Claro que el lugar común dice que los locos y los niños dicen la verdad. “Pero esta simplificación no obedece a los hechos… porque no se trata sólo de la incapacidad de saber qué decirse y qué está vedado, sino de la virtud sobrenatural de expresar zonas tabú del verbo y hacerlo con la dignidad propia de la poesía.” Veámoslo el breve poema para entender ese planteo: “Porque no hablas/ ni te quejas / ni pides plata / ni lloras / ni me quitas un lugar en la hamaca / ni te enterneces / ni suspira cuando me vengo / ni te frunces / ni me agarras// Te quiero / ahí sola / como yo / sin pretender estar conmigo /compartiendo tu crica con mis amigos/ sin hacerme quedar mal con ellos y sin pedirme un beso.”

El ser costeño masculino de Colombia encierra, entre muchos aspectos, aquel que asegura que éste, desde la pubertad, inicia su vida sexual con las burras. “Esto podría considerarse como un mito o una duda por resolver, es posible que sea verdad o simplemente… haga parte de la memoria colectiva de los pueblos del Caribe, construidas por vivencias, ocurrencias, jocosidad y anécdotas de sus pobladores.” (Acevedo, 2020) Sea como sea, Gómez J. recrea en su poema zoofílico algunas imágenes que surgen de esa relación que hacen o hicieron parte de la formación del individuo costeño. “En él se aprecia la afectiva interacción que existe entre el ser costeño y el entorno que lo rodea, pero también están presentes, la tristeza, el temor, la soledad, los fantasmas, las ocurrencias y la jocosidad, que lo hicieron un ser extraño, con una esencia difícil de descifrar, pero fascinante y cautivador, un ser de experiencias vividas y de recuerdos gratos que incluyen una posible aventura con la burra” (Ibíd) a la que elogia en este poema que plantea la relación sexual del hombre costeño con ese animal.

Obvio que este poema ha sido criticado hasta el cansancio y descalificado por académicos y puristas de toda índole, pero representativo desde el sentido de su objetivo principal, ese que se manifiesta desde los mismos rasgos de la obra poética del sinuano, «la inclusión de la identidad caribe desde lo más arraigado en la cultura popular de la provincia, desde sus mitos y costumbres, sin dejar de lado nada, así significara escarnio y escándalo. Eso lo tenía claro el poeta y a lo mejor amparado en las licencias que le procuró la locura, fue que se pudo burlar de todo y de todos.” (Polo, 2020). Cómo no acordarme ahora del ensayo El hombre y la burra (1990), libro también atrevido e irreverente escrito por los coterráneos Marcos Rincón Zurek y Jorge Pérez Cana.

Es evidente pues que el escritor cartagenero cereteano ha sido un endemoniado poeta simbolista, vanguardista, iconoclasta ocasional y vitalista whitmaniano, un autor por antonomasia y uno de los ángeles inspiradores de una generación, la que su coterráneo Nabonazar Cogollo ha llamado La Generación del Bicentenario. La de aquellos que nacieron entre 1950 y el año 2000. En el interregno de un milenio que agonizaba y una nueva década, preludiada desde los dorados años setentas en series televisivas que nos obnubilaron cuando niños y a las cuales después repudiamos, por ser recalcitrantes y norteamericanizantes y por pretender enajenar nuestros nacientes intelectos (La Mujer Maravilla, El Hombre Nuclear, Superman…) a favor de una desdibujada idea de la propia realidad, diseñada por los yanquis. RCGJ nos enseñó a no temerle a la jerarquía eclesiástica, a la rígida moral de nuestros padres y abuelos y a conquistar una idea de cosmos que se nutría de la vieja Grecia clásica.

Pues bien, como la literatura latinoamericana del siglo XX estuvo marcada por voces que desafiaron los límites estéticos, morales y sociales del canon, una de ellas fue la de Gómez Jattin quien se levantó como una de las más viscerales, desgarradas y auténticas de la poesía colombiana contemporánea. «Su obra, marcada por la marginalidad, la locura, la sexualidad y la condición de poeta maldito, sigue interpelando a lectores que buscan en la poesía una verdad más honda que la retórica.” (hjck, 2025) Si él hubiera estado vivo este mayo 31 de 2025 -día en que inicié este breve ensayo, no olvidemos que el padre de este género es autor de uno que pasa de mil páginas- hubiera cumplido ochenta años. ¿Raúl del Cristo quiso marcharse por su propia cuenta aquel fatídico día de mayo?

Con Nabonazar Cogollo Ayala -amigo, colega y coterráneo- respondo: Jamás lo sabremos con exactitud. Quisimos rendirle un vívido y sentido homenaje de admiración y gratitud el día de su nacimiento, no el día de su muerte, porque Raúl Gómez Jattin es uno de nuestros inspiradores, uno de nuestros espíritus, uno de nuestro norte y uno de nuestros guías. Y no es cierto que en el Caribe colombiano no lo hayamos tenido en alta estima. Vive y vivirá siempre en nosotros, en los poetas, escritores, filósofos, periodistas y artistas y pensadores de la Generación del Bicentenario, junto a Platón, a a Sófocles, a Rimbaud, a Shakespeare y a todos los mil y un hechizos y maravillas que arrobaron su alma desde niño.

Si el poeta cartagenero Luis Carlos el ‘Tuerto’ López fue considerado como la columna vertebral donde se sostiene la poética del Caribe colombiano, como lo dije en una publicación de la Revista Casa Silva (1999), de RCGJ se podría decir que fue los pulmones porque, “como una dicotomía del roble que fue su propio cuerpo, fue una bocanada de aire fresco para la poesía de nuestro terruño comarcal y para la poesía colombiana en general. Raúl fue una especie de suspiro profundo, una bocanada de humo y de borrachera que llegó para instalarse en la memoria colectiva de un pueblo agobiado ya por los azares de una realidad aplastante, -conflicto armado, desequilibrio social y tantas otras injusticias inmediatas- y tragedias personales que es de donde el poeta se amamantó adentrando a sus lectores en una maraña entrañable, particular y personalísima…” (Polo, 2020)

Afortunadamente hoy sus obras “permanecen vigentes y son leídas por todo tipo de críticos, poetas, artistas y conocedores, pero sobre todo entre los jóvenes y las nuevas generaciones, para estos últimos, Raúl se ha convertido en un paso obligado, en un referente importante” (Ibíd) del que muchos hablan y del que beben un poco por el atractivo del halo del bardo maldito que murió entre la miseria y luchando contra la locura. El ángel maldito de la literatura colombiana «es un roble ya mayor, de robusto tronco, que entre primavera y primavera riega las calles» de su poesía con sus flores moradas. Para concluir nada mejor que uno de sus mejores y más desgarradores versos a través del cual lo recuerdo “con un sollozo a punto de estallar / En mi loca garganta…”

INDISPENSABLE TÁBULA GRATULATORIA

Acevedo Masiglia, Rodrigo (2020). Referentes de identidad costeña. La razón, Colombia, https://larazon.co/te-quiero-burrita/

Cobo Borda, Juan Gustavo (1999, jun). Poesía colombiana: un único espacio de convivencia. Cuadernos hispanoamericanos, n.º 588.

Cogollo Ayala, Nabonazar (2021, ene 5). Recordando a Raúl Gómez Jattin. Academia de historia, Cereté,https://academiadehistoriadecerete.blogspot.com/2021/01/recordan- raul-gomez-jattin-articulo.html

Char Mutis, Eduardo (1997, mayo 25). GÓMEZ JATTIN O EL ELOGIO DE LA LOCURA. El Tiempo, Bogotá, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-573474

Fiorillo, Heriberto (2004). Arde Raúl: la terrible y asombrosa historia del poeta Raúl Gómez Jattin. Ediciones La Cueva: Barranquilla, Colombia.

Forero Beltrán, Francisco Alexander (2023, ago 4). Raúl Gómez Jattin, un poeta con corazón de mango. Radio Nacional, Bogotá, https://www.radionacional.co/cultura/literatura/quien-es-raul-gomez-jattin-

García, Gonzalo J. (1925, jun 22). Gómez Jattin, Hölderin, Kleist,Nietzsche. El universal, Cartagena, ttps://www.eluniversal.com.co/opinion/columna/2025/06/22/gomez-jattin-olderin-kleist-nietzsche/

Hjck.com (2025, mayo 30). Raúl Gómez Jattin: 80 años del fuego de la poesía. Redacción HJCK, Bogotá, https://hjck.com/libros/raul-gomez-jattin-0-anos-del-fuego-de-la-poesia-rg10#google_vignette

Jaramillo Agudelo, Darío (1998). El transgresor inocente. Revista Casa Silva, número 11, Bogotá, ttps://www.casadepoesiasilva.com/revista/revista-

León, Francisco (2019, abril 18). Raúl Gómez Jattin: la alquimia entre el dolor y la locura. Sonámbula, Colombia, https://sonambula.com.ar/raul-gomez-jattin-la-lquimia-entre-el-dolor-y-la-locura/

Polo, Carlos (2020, mayo 27). Sobre Gómez Jattin, la poesía y otros demonios. El Espectador, Bogotá, https://www.elespectador.com/el-agazin-cultural/sobre-gomez-jattin-la-poesia-y-otros-demonios-article/

Un panorama crítico muy completo. «Hijos del tiempo», es el libro que me ha parecido destacable de su producción.

Infortunadamente, en Bogotá fue invitado a ciertos sitios y casas, más que como un poeta, como una atracción que satisfacía el morbo al desnudar su esencia decadente.

Maestro Borja, muy amable por tu lectura y comentario.

Saludos amigo Dairo.

Gracias por compartir su escrito sobre este importante representante de la poesía caribeña.

Su documentado y destacado artículo me permitió ampliar lo que sabía sobre el incomprendido poeta caribeño Gómez Jattín.

Recibo su saludo con aprecio, y también deseo para ud y los suyos un feliz día desde La Arenosa.

Con gran gusto mi estimado Orlando, me alegro te haya incrementado el conocimiento sobre RCGJ. Muy amable por tu leída y mensaje.

Sin duda una gran invitación a releer (o conocer, dependiendo del caso) la obra de este gran vitalista de letras endemoniadas. Y esperamos que viva también en las hijas e hijos de la Generación del Bicentenario aunque no haya obnubilado nuestra alma en la infancia.

Ojalá que así sea.

Mi estimado amigo, Dairo González. Gracias por darme este «mango* dulce, sabroso y lleno de armonía espiritual. Ver a Gómez a través de tus líneas, me hizo recordar a alguien que lleno de rebeldía y una cordura intelectual, hacia una respetuosa aclaración para sacudirse del acoso del sistema mojigato que amarra al caribeño colombiano: «Sus madres son unas santas, ¡pero ustedes son unos hijueputas!» Una exclamación que cae como anillo al dedo para referirnos a los politiqueros, a los gobernantes que dicen ser cuerdos y se hunden en el lodo de la corrupción, a los que se las tiran de locos y son cuerdos malparidos abusadores de la nobleza humana. Amigo, «¡no te encuentres conmigo!» Pero eso sí, nos podemos tomar un café, para hablar de nuestras locuras. Un abrazo.

Mi apreciado Víctor, mil y una gracias por tu lectura y comentario. Claro que nos tomamos ese café apenas regrese a Bogotá, pues me encuentro en Madrid en un trimestre sabático.

No solo Cartageneros y vecinos deben encontrarse orgullosos de su poeta Raúl del Cristo; es toda Colombia que debe llevar ese orgullo con honor de patria.

Estamos a la espera del surgimiento de otros ángeles que planteen similares situaciones de nuestro día a día.

Así es profe Héctor, gracias por leída y mensaje.

Gracias profe Dairo, por compartir tan atractivo escrito, por recordar a tan interesante personaje, independiente del titular, percibo de RCGJ, a un gran poeta, inteligente, claro, directo y real; quien vivió la vida a su manera, dejando su ser en cada verso y en cada acción de su vida cotidiana; enajenado o no, mucho que aprender de él.

Con gran gusto profe Víctor, muy gentil por tu leída y mensaje.

Doctor Dairo González, gracias por este escrito titulado: El poeta maldito o Raúl del Cristo Gómez Jattin, que ha sido considerado una gran figura fundamental de la poesía del siglo XX de Colombia. Su vida y obra son una realización objetiva del valor histórico de sus ideas, de su lucha, de su imaginación y de su vocación poética desprovista de superioridad e inferioridad moral, pero poseída por una estética y ética que elevan el espíritu. Afortunadamente, hoy sus obras: «Están vigentes y son leídas por todo tipo de críticos, poetas, artistas y conocedores, pero, sobre todo entre los jóvenes y las nuevas generaciones.»

Dr. (PhD): Álvaro José Gracia Díaz

Dr. Gracia, muy amable por su lectura y comentario.

González: Agradezcote por hacer alusión a éste escritor prolífico RGJ, quien tocó todos los parámetros de las obras de arte y nos ilustró con la esencia de la poesía del caribe colombiano.

Aguilar, con gran gusto.