CENTENARIO DE LA MUERTE DE KAFKA

En su Día Internacional, reiterar a todas las Mujeres que, a través de la historia pese a las adversidades y ahora más con esta maldita guerra compleja, han luchado por sus Derechos, la vida, la paz y la reconciliación; pero sobre todo a Delgys Romero Cabeza, mi esposa de siempre, a Pamina Amelia y Raiza Andrea, mis dos vástagos andinos de alma, vida y corazón.

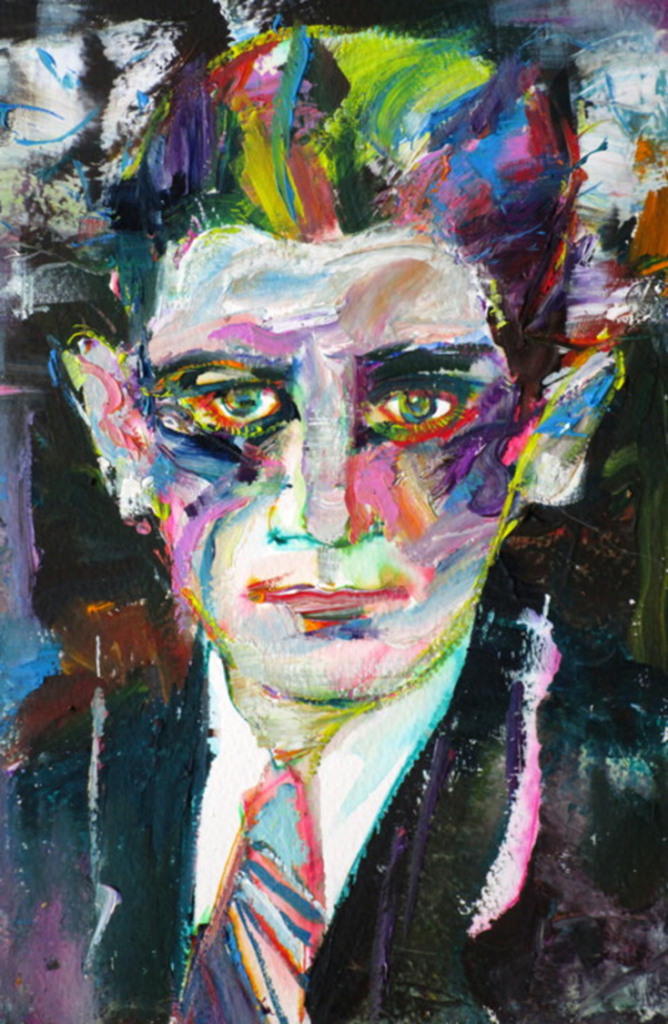

¡Noble lector sentipensante y librepensador exigente!, de los aniversarios de 2024 de la literatura mundial el del 3 de junio es esencial porque se celebra el primer centenario de la muerte de Franz Kafka-FK (Austria, 1924), un hito de las letras universales. El fin de esta nota es bosquejar una reseña de su vida y obra, para conmemorar y reivindicar el legado, reconocer y valorar la vigencia de las ideas de uno de los escritores más influyente del siglo XX y uno de los más conocidos mundialmente. Hacer esto ahora, en medio de tanta estupidez, crueldad e indiferencia oceánicas que nos rodean e impiden oponernos a la ocupación de Gaza y Ucrania que debería convertirse en una cruzada mundial por la justicia social, nos permite abrevar también de las fuentes de la sabiduría kafkiana para otear un horizonte de nuevas posibilidades literarias, estéticas, éticas y políticas: «Tomar en serio la vida, el arte y el pensamiento es ya una manera de oponerse a la tendencia de nuestra civilización.» (Zuleta, 2004: 7)

Ciertamente, los aniversarios de escritores nos ponen en sintonía con sus obras, sus defectos y virtudes, sus discursos y aportes a esa mixtura variopinta y desigual que llamamos humanidad. En este aniversario de la muerte de FK -uno de los escritores más extraños, alabados, estudiados, leídos, controvertidos e investigados de los siglos XX y XXI- abundan sobre este “introvertido” escritor checo (Praga, julio 3 de 1883), de lengua alemana, las tesis, los tratados, los ensayos, las aproximaciones y las comparaciones. Hay superávit de tratadistas sobre la vida y obra del que puede ser el más “popular” de los escritores del siglo más sangriento de todos por sus dos guerras mundiales, una Guerra Fría, guerras civiles, ascensos y caídas de imperios, bombas atómicas, invasiones imperialistas, todo un derramamiento de sangre que el siglo XXI está empeñado en empeorarlo.

Tal vez FK sea el angustiado escritor ateo, racionalista e inseguro con más exégetas. “Lo han visto como un profeta, como el pionero del absurdo, como un anticipador de desgracias y de poderes deshumanizadores. Nieto de carnicero y con un padre comerciante, Kafka se volvió vegetariano para contravenir a su papá, que, al parecer, no era tan despótico como el gran escritor lo muestra en su Carta al padre” (Spitaletta, 2024) escrita en 1917, esencial texto revelador para conocer la compleja y torturada personalidad del genial autor y abogado praguense en el que arremete contra su progenitor por ser un hombre apabullante terriblemente seguro de sí mismo. Pero “unas memorias de Frantisek Xaver Basik, exempleado de don Hermann Kafka, dicen de este vapuleado señor que era un ser amable y apacible, que mimaba a su hijo y trataba con “guante de seda” a los empleados de su almacén en el centro de Praga.” (Ibíd)

Sea como fuere, lo cierto es que FK siente gran admiración por su padre quien ejerció dominio excesivo sobre él marcando su carácter por lo que llega al extremo de alejarse de los estudios relacionados con el arte, su inclinación natural, para ingresar en la carrera de derecho -una tortura atenuada solo por la literatura y el amor-, como su padre deseaba; además tuvo que afrontar la enérgica oposición paternal de su compromiso con una joven judía de humilde condición -Julie Wohsrysek- con la que acabó rompiendo su primer compromiso de pareja que finalmente fueron tres, con ninguna de las cuales nunca llegó a casarse. Aunque en 1912, año en que publicó una antología de sus narraciones escritas hasta entonces con el título de Contemplación, se enamoró de una muchacha berlinesa llamada Felice Bauer por quien era capaz de ir hasta Berlín a visitarla, “llegar hasta la puerta de su casa, fingir que tocaba y luego devolverse en el siguiente tren sin haberla visto siquiera.” (Constaín, 2023)

Comenzó entonces para el genial escritor un largo noviazgo ardiente, que rompería en 1917, así como una densa y fecunda etapa de creación fogosa: fuegos que ardían “en su alma, o como él mismo dijo de lo que debería ser un libro, el hacha que rompe el mar congelado que llevamos dentro.” (Ibíd) Todo lo dicho hace que su existencia sea atormentada, y ello se expresa en su literatura u ombligo con el mundo, que junto con el amor -así sea dificultoso- son sus verdaderas y únicas pasiones: “Para Kafka la vida era una aventura literaria y, como don Quijote, salió a vivir las aventuras leídas para, una vez vividas, volverlas a escribir”, señaló Guillermo Sánchez en la introducción de El Proceso, edición especial de 2022 a la que nos referiremos más adelante.

En los últimos años de la vida de FK “tuvo sus mejores experiencias amorosas. La primera fue con la escritora Milena Jesenská; la segunda, con Dora Dymant.” Fue la época en que escribió su simbólica e inacabada novela metafísica El castillo (1922) en la que sus héroes están perdidos, alienados, son incapaces de reconocerse a sí mismos. “Pero, al mismo tiempo, todos ellos están inmersos en la búsqueda de algún tipo de gracia redentora, que acaban sintiendo de modo difuso. No tienen sitio en el orden universal. Y, sin embargo, seguramente debe haber uno.” (Fadiman y Major, 2008: 296) En esa época también escribió la mayor parte de la inconclusa novela América, La condena, Un artista del hambre, Un médico rural e Investigaciones de un perro, y dio inicio a El proceso y a la Colonia penal, textos todos que participan de una dualidad que es extensible al resto de la obra de este autor genial.

He aquí la serie Trilogía de la soledad conformada por El castillo, El proceso y América, magistrales novelas inconclusas publicadas póstumamente sin poder descifrar cuál era el orden de la segunda. Ellas tienen un simbolismo tan intrincado con tantos niveles que intentar interpretarlos en clave biográfica se convierte en algo muy arriesgado. Sin embargo, parece evidente que las tres novelas “giran en torno a ciertos sentimientos de culpa y de inferioridad. El proceso narra la historia de un hombre que se siente culpable” (Fadiman y Major, 2008: 296) e incapaz de descubrir de qué se le acusa en realidad, con el agravante de que las leyes de ese país son un absurdo. “El castillo nos habla de un personaje similar, enredado en un sistema burocrático con el que no puede establecer contacto pero que, de todos modos, representa un tipo de autoridad redentora” (Ibíd) de una comunidad sin destacarse como el conquistador de una fortaleza. Y América narra las aventuras de un joven inmigrante en ese continente en donde hay angustia e impotencia, claustrofobia y repugnancia, mediante una trama con giros impredecibles que descolocan al lector.

Entorno a El Proceso, Guillermo Sánchez Trujillo, profesor de matemáticas, lector y autor de novelas policiales, descubrió en una investigación ardua y de muchos años que este libro es un palimpsesto de Crimen y castigo, de Dostoievski; además, en 2022 publicó de su propio bolsillo algunos ejemplares de la primera edición completa, prodigiosa y crítica de El Proceso de acuerdo con el orden original de FK, la cual fue una primicia mundial. “Ni siquiera los grandes expertos, lingüistas alemanes y de otras geografías, ni editores como Klaus Wagenbach, o biógrafos de la talla de Reiner Stach, pudieron resolver el misterio de la ordenación de los capítulos” (Spitaletta, 2022) de esta novela, ni tampoco advirtieron cuáles eran las “fuentes” de las historias del denominado “taciturno” de Praga. “Ninguno de ellos ni siquiera supuso que la ciudad de El Proceso no es Praga, sino San Petersburgo. Y menos todavía que las peripecias del señor Josef K. proceden de las de Raskolnikov y otros personajes de Crimen y castigo.” (Ibíd) En vez de ser elogiado por aclarar uno de los “mayores enigmas literarios del siglo XX”, el autor-educador e investigador antioqueño ha estado bajo miradas sospechosas tanto en su país, donde le fue como “a los perros en misa”, como en Europa donde nadie le paró bolas a su descomunal tarea. Es como si Kafka, “desde otras esferas, hubiera lanzado una suerte de maldición porque un inquieto colombiano descifró lo que ningún europeo ni estudioso de ninguna parte había podido descubrir.” (Ibíd) Maldición kafkiana o no, lo cierto es que este compatriota no ha tenido ningún reconocimiento.

FK, el funcionario laborioso y eficaz de una compañía de seguros y de un organismo oficial, se ocupó concienzudamente de la técnica de prevención de accidentes, realizando a menudo viajes de inspección por las zonas industriales de la República Checa; Franz, “el misterioso, el anarquista, el atormentado, el cabalista, el que tenía la literatura como una religión, el que no trató bien a ciertas damas (escribió que el combate con las mujeres termina en la cama), el revolucionario, el que en vez de quemar él mismo su obra le encomendó la tarea a su amigo y albacea Max Brod, sí, Kafka, parece un ser de otro mundo.” (Spitaletta, 2024) Contraviniendo la orden kafkiana, el escritor austriaco e íntimo albacea testamentario fue quien “salvó del fuego, primero, y de los nazis, después, sus tres novelas inconclusas, enfrentó el “Kafka de los aforismos” al “Kafka de las novelas y los cuentos”.” (Granda, 2024)

Efectivamente, en una de las más grandes, “pero más bienvenidas traiciones a los deseos de un moribundo, Brod se negó a hacerlo y cuando Kafka falleció comenzó a publicar su obra inédita, y es así como conocemos El proceso, El castillo y América, obras fundamentales” (Drezner, 2023) que se publicaron gracias a lo que hizo su compañero literario e íntimo amigo; lo cual no es nuevo porque el viejo Virgilio dejó instrucciones claras para que el manuscrito de La Eneida fuera quemado después de su muerte. «Al respecto afirma Kundera: “El deseo de un amigo muerto para mí es una ley, pero ¿qué habría hecho yo en ese caso?” a lo cual responde que tampoco habría podido obedecer las instrucciones de Kafka, aunque habría considerado esa desobediencia “como una excepción (…) hecha por alguien que trasgrede una ley, no como alguien que la niega o anula”.» (García, 2024) Como sea, Reiner Stach, biógrafo alemán de Franz, “observa una unidad, sobre todo con la novela El castillo. Y coincide con Milan Kundera en su mordaz crítica de Brod” (Granda, 2024) a pesar de todo lo que hizo por su gran amigo: “A lo largo de los años Brod pintó una imagen cada vez más dogmática de Kafka: Kafka como el gran moralista… Esto es un disparate”. (Ibíd)

FK fue el mayor de los hijos de Hermann y Julie Lówy, una familia judía materialista de clase media cuyo comportamiento era más de una familia prusiana. Sus tres hermanas son mucho menores que él, hecho que lo hizo vivir muy solo. Además, ellas murieron asesinadas en las cámaras de gas nazis. Ottla, que fue “la hermana pequeña del escritor, su confidente y gran apoyo”, muere en Auschwitz, “cuando fue transportada para acompañar a un grupo de niños con los que estaba confinada en el gueto de Terezín, al norte de Praga.” (Granda, 2024)

El año Kafka comienza pues con una serie de televisión y una edición de los aforismos del escritor checo –Tú eres la tarea– comentada por su biógrafo Reiner Stach, autor alemán (Rochlitz, Sajonia, 72 años) que inaugura el centenario de la muerte del autor de La metamorfosis -narración escrita en 1912 y publicada tres años después- en la que Gregor Samsa, al despertar, se descubre convertido en un escarabajo, lo que refleja no sólo la monstruosidad del personaje hecho insecto, sino la vida diaria: los ritos indispensables pero triviales de la alimentación, sin hablar del aprendizaje al que se ha sometido para moverse en su nuevo estado. Es una historia escalofriante, narrada con una prosa tranquila, parábola de la culpa y del castigo, “ese golpe al mismo corazón de nuestra era de ansiedad.”

Volviendo a Stach, es menester decir que se doctoró “con una tesis dedicada al mito erótico de Kafka, que acumulaba polvo en los anaqueles de la Universidad de Fráncfort, y había aparcado la carrera académica. Entonces decidió afrontar una metamorfosis que duraría 18 años. Se consagró a la escritura de la biografía definitiva de Franz Kafka y en el año 2014, tras completar más de 2.300 páginas repartidas en tres volúmenes (solo en el proceso de investigación del último libro acumuló cerca de 100.000 euros en adelantos de su editor), amaneció transformado en un escritor esencial para la germanística del siglo XXI” (Granda, 2024) así como Samsa amaneció transformado en un escarabajo.

Según Stach, FK creó toda su obra “en apenas 12 años. En ese corto periodo de tiempo sobrellevó un trabajo de oficina, una guerra mundial y la tuberculosis” (Granda, 2024) que contrae en 1917, por lo que debió pasar un largo tiempo en diferentes sanatorios. En 1922 deja Praga y se instala en Berlín donde encuentra comprensión y tranquilidad con una muchacha judía, veinte años más joven, para dedicarse exclusivamente a escribir; pero en 1924 muere víctima de su enfermedad en un hospital en Viena. “Siempre tardaba en tomar decisiones importantes, no era una persona espontánea, y eso ponía de los nervios a sus contemporáneos, especialmente a las mujeres”. (Ibíd) Como dice Poe de Roderick Uscher: «de su espíritu brotaba una permanente irradiación de tinieblas.»

El Kafka aforista “surgió de un momento de fuga. Recogió estas piezas brevísimas en más de cien papelitos numerados durante una estancia de ocho meses en el pueblo bohemio de Zürau (hoy Siřem), a 80 kilómetros de Praga, donde se había mudado su hermana Ottla para hacerse cargo de una granja.” (Granda, 2024) Fue el hogar de Kafka tras un episodio crucial en que tosió sangre y le diagnosticaron la tuberculosis, lo cual cambiaría su vida y la historia de la literatura. Paradójicamente, él asumió la noticia con cierto optimismo, “como si le brindara unas vacaciones de sus compromisos en la ciudad, aunque consciente de su situación. Plantó hortalizas, cosechó patatas, cuidó a las cabras y se tumbó al sol a leer y escribir.” (Ibíd) Sus textos son pasajes mínimos escritos en la tumbona como lo delata la caligrafía descuidada, plagada de tachones, “pero la mayor parte de las anotaciones consisten en reflexiones que abundan en imágenes sorprendentes y especulaciones metafísicas”, escribe Stach en el prólogo según David Granda. Y añade: “Algunos aforismos se sitúan en las gélidas cumbres de la abstracción”. Kafka se ocupa de cuestiones filosóficas clásicas como el “mal”, la “verdad”, la “fe” y el “mundo espiritual”. Stach sitúa con precisión de calígrafo japonés el contexto creativo y biográfico y escolta cada aforismo con un comentario que revela la lógica visual kafkiana de una obra en apariencia impenetrable.” (Ibíd)

El 26 de marzo “se estrenará la serie de televisión dirigida por David Schalko, basada en los tres volúmenes de la biografía de Stach, que brilla en el empleo de una estrategia narrativa propia de la novela, alejada del academicismo del ensayo. ¿Será un Kafka imaginado… o más cercano a “su” Kafka? “Nos hemos esforzado en pintar un retrato lo más realista posible, con sus fortalezas y debilidades ―responde Stach―. Su comportamiento, a veces inesperado, es fiel a la realidad. Los espectadores conocerán al verdadero Kafka. Comprenderán que este hombre era complicado”. (Granda, 2024) El guion de la serie lo firma el escritor Daniel Kehlmann. “Es uno de los escritores más destacados de Alemania, con experiencia en cine. Nos reuníamos a menudo, yo leía las escenas acabadas y a veces sugería mejoras. Hubo ocasiones en las que desarrollamos juntos un diálogo de ficción. Pero la mayoría de las ideas cinematográficas son de Daniel, algunas sorprendentes. El equilibrio entre tragedia y comedia está muy logrado”. (Ibíd) Además, la estancia de Kafka en Zürau protagonizará un nuevo documental del canal Arte, donde también participa Stach, que se exhibirá este año, el año Kafka.

Por su apego por los totalitarismos, el siglo XX europeo le fue fiel a la literatura kafkiana. A diferencia de otros “monumentos” como Hermann Hesse o Thomas Mann, “Stach considera a Kafka un “clásico vivo”, con una obra que encaja como un guante en la sociedad de la información actual. “Muchos de los personajes de Kafka se enfrentan a una situación que no comprenden. El motivo no es la falta de información, al contrario, reciben toda la que desean. Sin embargo, esta información siempre resulta inútil para comprender el panorama general. Muchos lectores dicen: así es exactamente como me siento hoy. Estamos sobrealimentados de información, pero no recibimos ninguna explicación real sobre el significado de todo ello. La complejidad del mundo ha alcanzado un nivel que asusta.” (Granda, 2024)

Hay en la obra de este judío praguense supremamente desadaptado, que primero aprendió alemán y después checo, “una impugnación feroz e irónica de la injusticia y del absurdo que al final se imponen como el signo, el rasgo inequívoco de la existencia humana. Todo parece ser un tupido laberinto; todo nos lleva a un cruce de caminos que se multiplican y se bifurcan sin llegar nunca a la salida.” (Constaín, 2023) He aquí un gran aporte literario y lingüístico de Kafka a la humanidad, el adjetivo kafkiano que la RAE registra como “dicho de una situación: absurda, angustiosa”. Resulta tentador pedirle a Stach la definición definitiva del epónimo más exitoso y pervertido de la literatura contemporánea. “Una situación absurda, amenazadora, pero implícitamente cómica”, responde Stach a David Granda (2024). “Algo tiene que ver también con esa característica de su obra el mundo en el que nació Kafka: los días finales del Imperio austrohúngaro, ese enjambre de pueblos y culturas que convivían bajo el manto del águila bicéfala de los Habsburgo” (Constaín, 2023) que efectivamente se rompe con la Segunda Guerra Mundial. “Pocos sabían allí, en ese imperio terminal que reverberaba de soldados y burócratas y amaestradores de pulgas, que el mejor de ellos, el más grande de esos escritores y poetas, era ese oscuro muchacho de orejas de vampiro, ese judío genial e hipocondriaco…” (Ibíd)

Leyendo los Diarios de FK de 1910 a 1923 que incluyen, además de sus confesiones personales, mucho material desconocido que da nuevas luces sobre él que ayudarán a conocer cómo fue en realidad la intimidad del gran literato, me di cuenta que ellos representan a la serie de puntos de referencia que un ser humano establece para reconocerse. Es camino posible y una especie de adarve que bordea, vigila y a veces reemplaza el otro camino, donde errar es la tarea sin fin. «Existe la meta, mas no el camino. Lo que llamamos camino es la duda», dice Kafka (1995). La obra verdadera consiste no en su forma definitiva, sino en la serie de aproximaciones para alcanzarla. Hoy, la literatura es la vida misma, contada o protagonizada en el juego de la cotidianidad; el entorno de todo lo que pasa. Y muchos de sus relatos -verbigracia, La metaformosis, etc.- manifestan la tensión (como por ejemplo la que Samsa representa magistralmente) desde las primeras palabras o escenas.

Algunos escritores tenemos un catálogo guía para evitar morir en forma alienada y miserable absorbido por lo urgente o la insignificancia de las pequeñas cosas, y seguimos con rigurosidad esa lista personal de condiciones esenciales para vivir de manera digna y enfrentarnos verdaderamente al oficio de escritor, aunque Kafka cree que nadie sabe lo bastante para dar consejos. De todos modos, el susodicho catálogo encierra reflexiones acerca del Por qué y para qué escriben los escritores: Samuel Beckett responde: “Escribo porque sólo sirvo para eso.” “Escribo por el placer de contradecir y por la felicidad de estar sólo contra todos”, afirma Milan Kundera. “Escribir es mi vicio, mi pasión y mi desgracia. Hago literatura porque es un acto amoroso que me da placer”, acota Juan Carlos Onetti. “Escribir es una manera de vivir”, asegura Gustave Flaubert. “Escribo para que lo real se vuelva inofensivo”, manifiesta Henry Michaux.

¿Será por eso que Kafka afirma que “Escribir es invocar a los espíritus?”. “Escribo para evitar que al miedo de la muerte se agregue el miedo de la vida”, cuenta Augusto Roa Bastos. «El que tiene un por qué para vivir puede soportar casi cualquier cómo», agrega Nietzsche; esta frase célebre dedicada al sentido de la vida podemos complementarla diciendo que, en el caso de la creación literaria de Kafka, lo que le permitió conseguir el cómo fue el impulso que le dio comprender el por qué y el para qué. «Hay probablemente dos actitudes básicas que dan origen a los dos tipos fundamentales de ficción: o se escribe por juego, por entretenimiento propio y de los lectores, para pasar y hacer pasar el rato, para distraer o procurar unos momentos de agradable evasión o se escribe para buscar la condición del hombre, empresa que ni sirve de pasatiempo, ni es un juego, ni es agradable». Es evidente que estos dos principios de Sábato definen el quehacer narrativo y la labor del gran escritor que fue FK.

En uno de sus textos más antiguos llamado Descripción de una lucha, muestra especifícamente qué es lo que Kafka llama escribir: escribir es el intento de construir un mundo que a uno se le está deshaciendo de entre las manos. En el relato hay un inviduo que yendo con otro por el campo ve un árbol que se estremece de pronto innominado, sin nombre, amenazador y lo llama Torre de Babel; la realidad para el individuo está fallando y está tratando de reconstruirla. Entonces, como el mundo entero debe ser de nuevo nombrado, de nuevo relatado, de nuevo escrito porque se está fallando por todas partes; ese trabajo es la literatura según Kafka, el trabajo de reconstruir el mundo, volverlo a hacer, con el fin de buscar una identidad; Kafka es el drama de la identidad y de la indentidad buscada. En toda su obra hay alguien que se le escapa esa identidad: en una, muy poco conocida, hay alguien que es un gorila que está buscando ser un hombre y en otra, muy conocida, hay alguien que era un viajante de comercio y resulta ser un monstruoso insecto. Hay alguien que no sabe quien es él y esa es la obra de Kafka, el drama de la búsqueda de una identidad, de una identidad amenazada por la modernidad: no hay nada más moderno que la esquizofrenia colectiva y la depresión; la modernidad promueve la ruptura de los lazos de los vínculos de una definición. (Zuleta, 2004: 112)

Acerca de qué Libros leer –¡Libros!, ¡Libros! “una palabra mágica que equivale a decir: amor, amor…que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras”, dijo García Lorca en un discurso memorable que terminó con estas palabras convertidas en refrán: “Dime que lees y te diré quién eres” (Spitaletta, 2016)– bajo los halagos de la bruma nocturna y la penumbra del amanecer o bajo cualquier momento propicio, a los veinte años, Kafka escribió en una carta: “Si el libro que leemos no nos despierta como un puño que nos golpeara en el cráneo, ¿para qué lo leemos? ¿Para qué nos haga felices? Dios mío, también seríamos felices si no tuviéramos libros, y podríamos, si fuera necesario, escribir nosotros mismos los libros que nos hagan felices. Pero lo que debemos tener son esos libros que se precipitan sobre nosotros como la mala suerte y que nos perturban profundamente, como la muerte de alguien a quien amamos más que a nosotros mismos, como el suicidio. Un libro debe ser como un pico de hielo que rompa el mar congelado que tenemos dentro.” (Steiner, 1994:101) Y Sábato aconsejó: «Lean lo que les apasione, será lo único que los ayudará a soportar la existencia». Yo diría –confesión borgiana que hago mía– que lo más importante de un autor es su entonación, lo más importante de un texto es la voz del autor, esa voz que llega a nosotros. Es decir, cada lector debe conseguir y leer la apasionante obra escandalosa, cortante o precisa, y sacar sobre ella la propia conclusión, el propio placer para así profundizar en determinados temas que ese autor ofrece.

En suma pues la muy escasa producción -tres novelas inacabadas, una docena de relatos cortos y un conjunto breves de parabolas dispersas, además de cierta correspondencia y su diario- de la breve vida de FK -vivió un poco más de 40 años- no produce gran resonancia en el momento que se publica, pero es muy conocidas póstumamente y ejerce enorme influencia a partir de 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. El temor, la frustación y el concepto del absurdo de la vida dominan el espíritu de esos años, que Kafka encarna en escenas originales, grotescas y contradictorias; pero con gran capacidad profética. Aunque murió ya hace un siglo, ¡noble lector sentipensante y librepensador exigente!, “sus visiones simbólicas parecen anunciarnos nuestra propia época, marcada por la frustrada imposición alemana de un Estado de completo horror; por el laberinto burocrático que constituye la estructura esencial de todos los gobiernos modernos; por una sensación de que, como seres espirituales, hemos perdido nuestro camino y debemos redescubrirlo; por la invasion de nuestras mismísmas almas por parte de las máquinas; por un dominante sentimiento, defícil de precisar, de culpa universal; por la deshumanización.” (Fadiman y Major, 2008: 295) Borges habla “del Kafka de los mitos sombríos y de las instituciones atroces”.

Es evidente entonces que este escritor alemán de origen checo sigue siendo un contemporáneo. Un genio “perfectamente equipado para crear un mundo visionario que nos evoca nuestro mundo real.” (Ibíd, p. 296) Definitivamente, esta figura de las letras universales es “uno de los mejores y más grandes escritores del siglo XX, uno de los más influyentes, sin duda, tanto que eso que llamamos `literatura moderna`… sería incomprensible sin la voz y la sombra de ese atormentado y nervioso funcionario de una compañía de seguros que lo único que quería en la vida era escribir” (Constain, 2023) y amar. Todas sus obras participan de esta dualidad: “un mundo familiar y perfectamente reconocible de pronto se transmuta en otro que es cerrado y alucinante, y que amenaza o destruye a los personajes.” (Oveja Negra, 1984: XXIV) Es el drama de la búsqueda de una identidad, “de una identidad amenazada precisamente por la modernidad… que genera un efecto deprimente, es la figura moderna de la soledad: la soledad en la muchedumbre…” (Zuleta, 2004: 112-113)

De forma alegórica, este excelente escritor “introduce entonces un tema central en la literatura del siglo XX: el de la desintegración del individuo a causa de fuerzas que jamás llega a controlar.” (Oveja Negra, 1984: XXIV) Así, los secretos de su obra están en “las miserias del burocratismo, la cárcel asfixiante que son los días, uno tras otro, mientras los atravesamos albergando siempre la ilusión y la quimera de que acaso todo esté en otra parte, ojalá. Despertar un día convertidos en un insecto, eso es mejor que lo que somos.” (Constaín, 2023) Por todo lo dicho, autores “como García Márquez, Faulkner, Sartre, Borges y Camus, entre otras luminarias, proclamaron su deuda con Kafka y la influencia que tuvo en sus obras” (Dresner, 2023) este escritor de la modernidad que describe “lo que es nuestra vida moderna; y nuestra pasión por su lectura… será sin duda alguna recompensada porque es ella misma la pasión por entender cuáles son los dramas de nuestra propia vida” (Zuleta, 2004: 115): “¡Cuando hay que aprender se aprende; se aprende cuando se trata de encontrar una salida! ¡Se aprende sin piedad!” (Kafka, 1984: 475) para tener esperanza otra vez. Tenemos que “ser realistas y pensar lo imposible”.

INDISPENSABLE TÁBULA GRATULATORIA

- Constaín, Juan Esteban (2023) Casi un siglo. El Tiempo, Bogotá, publicado el 7 de junio en https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/juan-esteban-constain/casi-un-siglo-columna-de-juan-esteban-constain-775825

- Drezner, Manuel (2023) Publican los diarios completos de Kafka El Espectador, Bogotá, publicado el 25 abril en https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/manuel-drezner/publican-los-diarios-completos-de-kafka/

- Fadiman Clifton y Major John S. (2008). Un plan de lectura para toda la vida. La guía definitiva de lo que hay que leer. Editorial Planeta: Barcelona.

- Granda, David (2024). El universo kafkiano le sienta como un guante al siglo XXI. El País de España, Madrid, publicado el 28 de febrero en https://elpais.com/cultura/2024-02-28/el-universo-kafkiano-le-sienta-como-un-guante-al-siglo-xxi.html

- Kafka, Frank (1984). “Informe para una academia”. En La metamorfosis y otros cuentos. Maestros de la literatura universal, Alemania. Bogotá-Colombia: Editorial Oveja Negra.

- __________ (1995).Diarios (1910 – 1923).Editorial Lumen y Tusquets Editores: Barcelona.

- Oveja Negra (1984). Maestros de la literatura universal, Alemania. Bogotá: Editorial Oveja Negra.

- Steiner, George (1994). Lenguaje y silencio. Ensayos sobre la literatura, el lenguaje y lo inhumano. Gedisa editorial: Barcelona.

- Spitaletta, Reinaldo (2022). La maldición kafkiana. El Espectador, Bogotá, publicado el 6 de diciembre en https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/reinaldo-spitaletta/la-maldicion-kafkiana/

- ________________ (2024) Kafka, un ser de otro mundo. El Espectador, Bogotá, publicado el 15 de enero en https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/reinaldo-spitaletta/kafka-un-ser-de-otro-mundo/

- Zuleta, Estanislao (2004). “Kafka y la modernidad” en Ensayos selectos. IDEA, Instituto para el Desarrollo de Antioquia: Medellín.

Dr. Dairo Elías González Quiroz: Me es profundamente satisfactorio, enviarle mi gran saludo y felicitación por la elaboración de este magnífico escritor: Frank Kafka, observado desde sus diferentes inquietudes y criterios, lo que provoca una lectura muy interesante. Cuando hay que aprender se aprende; se aprende cuando se trata de encontrar otra salida, se aprende sin piedad (Kafka, 1984: 475), para tener esperanza otra vez. Tenemos que «ser realistas y pensar lo imposible».

Dr. Álvaro José, mil y una gracias por su juiciosa lectura y atinado comentario. Este portal se siente honrado con su visita.

Interesante narración.

En verdad; al no ser un apasionado a la literatura y sus protagonistas, no tenía referencia de Frank Kafka.

Le agradezco a Dayro el sacarme de esta ignorancia con tan completo articulo, referente a un actor en la literatura y conocer parte de su legado a la literatura.

Gracias

Profe Héctor, muy amable por su lectura y comentario.

González, ejemplar documento plasmaste, dándonos a conocer el objeto de escribir de diferentes autores como también una orientación acerca qué se debe leer, lo cual debe convertirse en una delicia para la vida.

Aguilar, muchas gracias por tu lectura y comentario.

Apreciado profe Dayro, buena tarde, gracias por compartir su columna.

Me parece que su escrito es un gran homenaje a Franz Kafka, el cual contribuye a su inmortalidad.

Partiendo de la premisa que en diferentes espacios y momentos de nuestra formación, en partícular, no vi la importancia no sentí la motivación ni el deseo por conocer o profundizar en la literatura Kafkiana; su columna me muestra una lectura agradable, clara, sencilla y acogedora.

Y eso tiene un gran valor profe Dayro, usted de manera única, nos brinda, a través de su escrito, la oportunidad de conocer más de este gran personaje; y de eso trata la escritura, al igual que la lectura, que además de los intereses, angustias y reflexiones que nos pueda generar, es el disfrute que se siente por lo realizado, lo que nos motiva a seguir.

Un gran abrazo, congratulaciones y gracias por compartir.

Profe Víctor Julio, muy gentil por su lectura juiciosa y atinados comentarios. Ojalá sea más frecuente su visita a este portal pues ella me honra.

Hermoso ensayo. Tal como anotas, la singularidad del escritor se materializa en una voz, el estilo, que lo hace original y que adquiere la fuerza sustantiva para conmover la sensibilidad y la razón del lector; entonces, un autor permanece y se inserta en el canon y en la historia del arte.

¡Muchas gracias!